自己紹介

前任の薮田館長を引き継ぎ、2025年4月に第5代館長に就任いたしました。私の研究テーマは、大きく分けて二つあります。一つは、幕末から明治期の地域社会の変容や地方自治の形成についてです。卒業論文で、赤穂や姫路でこのテーマをあつかって以来、現在にいたるまで長い間、県内各地域を中心にこの研究を深めてきました。その成果は、研究論文だけでなく、神戸、姫路、赤穂、相生、小野、三田などの自治体史等に反映させていただきました。その際、県下各地の歴史文化関係者の方々には大変お世話になりました。あらためて感謝申し上げます。

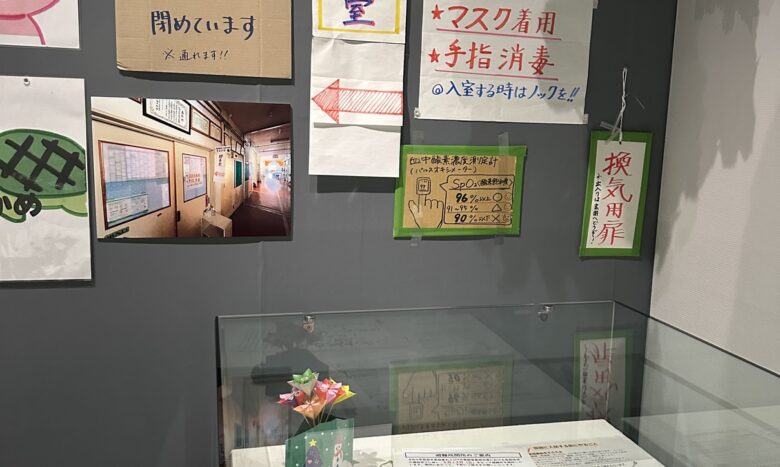

もう一つは、地域歴史資料学の実践的研究です。1995年の阪神・淡路大震災時の被災地での、①歴史資料の保存と復興への活用、②大震災の資料保存と震災の記憶継承を課題とした活動を基礎としたものです。災害列島である日本社会において、地域の記憶をいかに未来に向けて継承していくのかという課題を、県内をはじめとして、日本各地の方々とともに考えてきました。またその一環として、2002年に神戸大学大学院人文学研究科に地域連携センターを立ち上げ、県内各地の方々とこれに関わる様々な事業を進めてきました。

館長として、この経験を活かして、県内各地の歴史文化関係者や地域住民の方々と連携し、当館の調査・研究・展示・歴史資料の保存活用機能を充実させていきたいと考えています。また「館長ブログ」のコーナーでは、県内外の歴史文化の動きについて、つぶやかせていただきますので、訪れていただければ幸いです。