縁に導かれて

「妙見の臼」――このお話を読んで、とても印象が深かったのを覚えている。妙見さんと蛇という組み合わせ、そして今でも伝説の「臼」が伝わっているということが、面白く感じられたのだ。

妙見山そのものにも、強く引きつけられた。何度か、林道を通って蘇武岳(そぶだけ)や三川山(みかわやま)から妙見山までの尾根を歩いたことがあって、美しいブナ林の芽生えや、夏の日の深い森の静けさの鮮烈な印象が残っていたからである。

その後、妙見様を祭っている日光院へ連絡させていただいたところ、森田副住職から「今年は、ちょうど『妙見の臼』の本を作ろうとしていたところです」とうかがって、もう一度驚くことになった。縁とはこういうことを言うのだろうと思いながら、伝説紀行の旅は始まったのである。

用語解説

妙見の臼と夏祭り

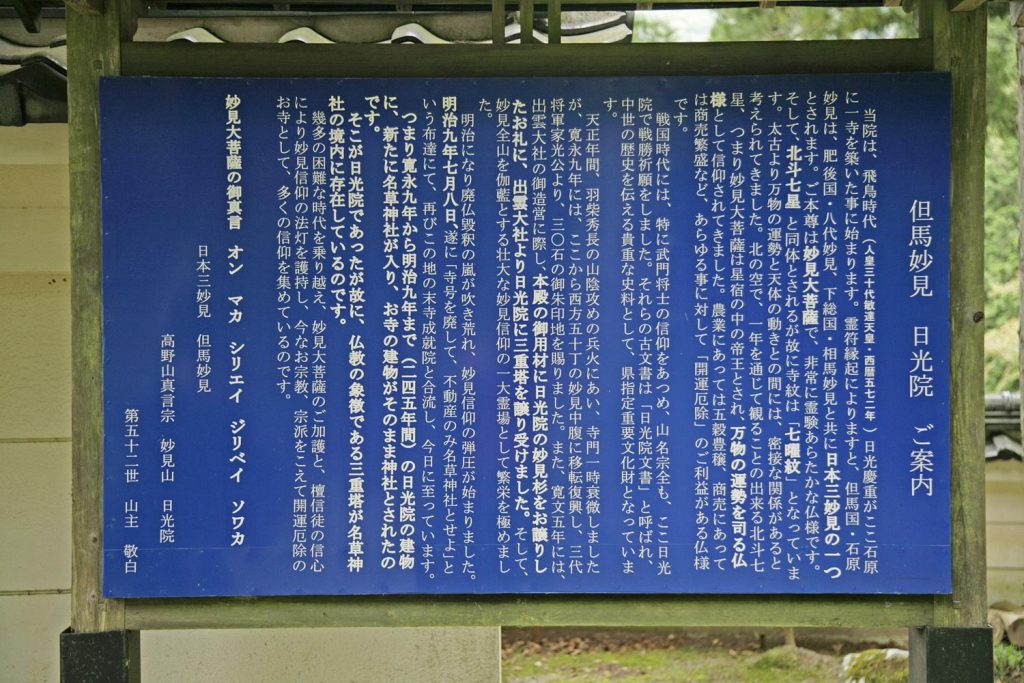

妙見菩薩を祭る日光院は、養父市八鹿町(やぶしようかちょう)の石原にある。背後の妙見山から、東に延びる尾根の中腹に位置していて、ふもとには円山川支流の八木川が流れる。旧八鹿町(ようかちょう)の中心部から西へ、県道267号日影養父線の緩やかな長い坂を登り、妙見蘇武林道を通って石原の集落を過ぎると、少し急な上り坂となる。そのまま、いくつか大きなカーブを過ぎると、巨樹がそびえる日光院の、白い塀が見える。

境内に足を踏み入れてまず感じたのは、巨樹の香りと、霊気とでも言えるような不思議な印象だった。こけむした地面をはうように根が伸びる。天を指すケヤキはすばらしい母樹で、育苗のための採種もおこなわれているそうだ。数百年の巨樹の種子が、人の手を経て、また子孫を残してゆく。考えてみると、これも未来へ向けての伝説と言えるかもしれない。

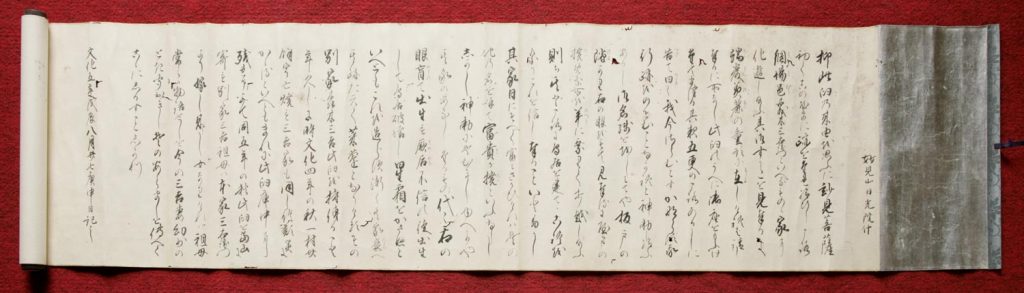

日光院の森田副住職のお話では、「妙見の臼」は江戸時代に日光院に奉納されたとのことである。副住職の特別のご配慮をいただいて、宝物の臼と、その由来を記した古文書を拝見することができた。

最初に物語を読んだときは、どっしりとした石臼を思い描いていたのだが、実際は木製の臼で、想像していたよりも深くて背が高いものであった。虫食い穴がたくさん開いていて、作られてからの年月を思わせる。普通の餅つきに使うような横杵(よこぎね)には、この臼は深すぎるので、おそらく竪杵(たてぎね)が使われたのだろう。

妙見様のお使いであった蛇が、この臼にどんなふうに巻き付いていたのか、森田副住職のお話では、「臼の中に入って、とぐろを巻いていた」とも言われているそうだ。

由来の内容は、伝説に語られたとおりである。地元の村の大火でもこの臼は焼け残ったということだから、何か不思議な幸運に恵まれていたのだろう。

日光院では、毎年7月18日に夏まつりが開かれている。境内に並べられた、1000を超える紙コップ。その中に点されたろうそくの光が、小さな灯籠(とうろう)のようにゆらめく、ささやかな万灯会である。村の人たちが総出で、日暮れ前から準備をする。それぞれに願い事が書かれた紙コップに火が入るのは、夏の空が藍色になるころである。子供たちは境内で、甘いものをほおばりながら昔話の紙芝居を見る。

去年(2007)の夏まつりの時には雲が多かったが、晴れていれば、漆黒の空に銀の粉をまいたような星空がながめられたに違いない。

祭りの中でも大切なのが、護摩堂で午後7時半ごろからおこなわれる護摩焚(ごまだき)である。読経の中、数百の護摩木が焚かれる。参拝した人は皆、護摩堂の床に座って合掌しながら、僧侶の読経に唱和する。まだ若い女性が、ごく自然に般若心経を唱和している姿には、驚きとともに、このお祭りが村の人たちにとって本当に身近な、暮らしの一部になっていることを感じた。

用語解説

名草神社の朱塗りの塔

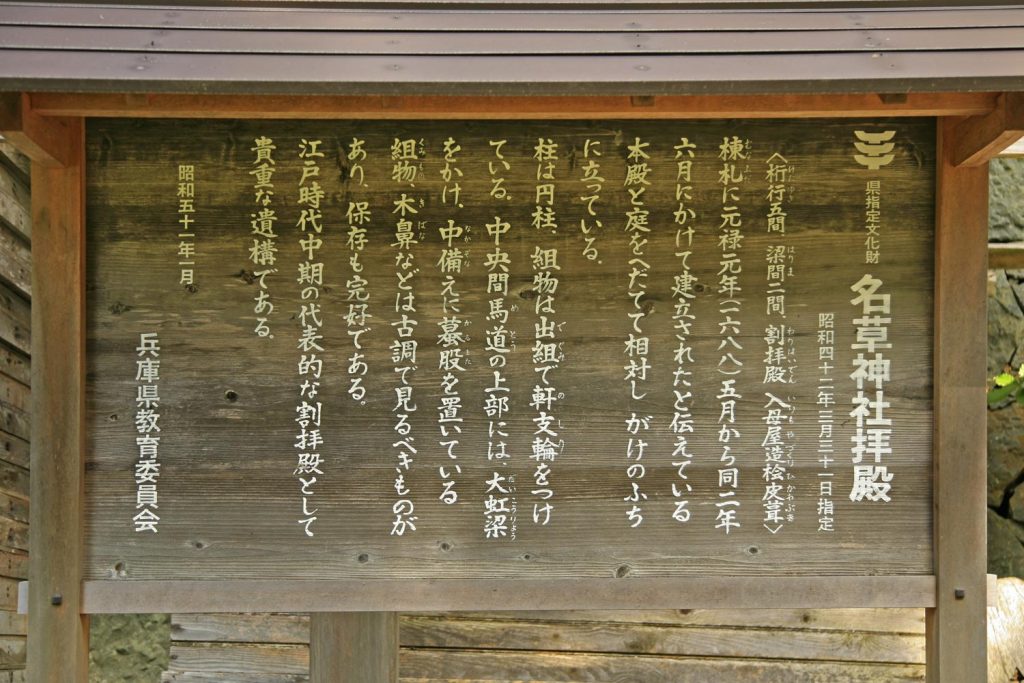

日光院から5キロメートルほど山を登った所には、名草神社(なぐさじんじゃ)がある。元はこの場所が日光院の位置だったが、神仏分離によって現在の姿になったという。今も残る名草神社の三重塔は、出雲大社の境内に出雲国の守護大名である尼子経久(あまこつねひさ)が願主となって大永7(1527)年に建立したものだが、出雲大社本殿の用材として妙見杉を提供した縁によって、譲り受けたものである。寛文5(1665)年、塔は解体され、日本海を船で運ばれて現在の場所で再建されたのである。昭和62(1987)年に解体修理がおこなわれ、現在では丹塗りの鮮やかな姿となっている。屋根の四隅には、「見ざる、聞かざる、言わざる、思わざる」が陣取っているけれど、忙しい現代、僕たちはなかなかその境地には至らないのである。

名草神社は本殿・拝殿ともに県指定文化財である。急な階段を登りつめると、静穏な明るい境内に、落ち着いた古色をおびた社殿が建っている。

用語解説

飛鳥の夢・但馬の古代

妙見山のふもとには、古代にさかのぼる文化遺産がいくつもある。南の山すそ、尾根に抱かれたような谷筋のひとつに、箕谷古墳群(みいだにこふんぐん)がある。1983年の発掘調査で、2号墳の石室から、銅象嵌(どうぞうがん)の銘文がある鉄刀が出土して一躍有名になった。

象嵌は、細いタガネなどで表面に文字を刻み、そこに金銀や銅などの針金を埋め込んだ後に研ぎ出すという手法である。銘文は「戊辰年五月□」と判読された。その後の研究で「戊辰年」は、西暦608年の可能性が高いとされ、古墳や出土した土器の年代を決める上で、たいへん重要な手がかりとなった。

608年は、推古天皇16年にあたる。飛鳥に宮を営んだ女帝の下には、厩戸皇子(うまやどのみこ)、蘇我馬子(そがのうまこ)があり、さらには遣隋使、法隆寺の造営など、飛鳥文化が花開いたころである。しかし一方では、その後の「大化の改新」に見られるような、激しい政治的暗闘の時代でもあった。箕谷2号墳に葬られた人物は、そんな時代を生きていたのだ。

刀は、この地の長へ、飛鳥の朝廷から下賜されたものだったのだろうか。鮮やかな五色に彩られた法隆寺の完成、厩戸皇子の死、蘇我氏の興隆と滅亡、中大兄皇子の活躍。古墳の主は、そういった出来事を見たのだろうか。その時代の但馬には、どのような歴史が展開していたのだろうか。想像は尽きない。

用語解説

網場から妙見山を望む

箕谷古墳群から北東へ2.5km。八木川が円山川に合流するあたりが、網場(なんば)である。「妙見の臼」の主人公、森木三右衛門の屋敷があったのが、この網場村だったということである。ここから妙見山の方をながめると、川の西側になだらかな尾根が延びている。その少しへこんだように見える所が「富貴が撓(ふきがたわ)」であろうか。

ゆったりと流れる円山川から、何千年も変わらない妙見山をながめる。僕たちの時代は、どんな伝説を、未来の人たちの心に伝えられるだろうか。