学芸員コラム

2020年6月18日

第121回モンスターたちは告げる

英語で怪物を表す「モンスター monster 」という語は、ラテン語のmonstrumに由来しているが、このmonstrumという語は、「怪物」という意味のほかに、「警告」あるいは「前兆」という意味を含んでいた。ここから窺えるように、ヨーロッパでは怪物を未来に起こる災厄を警告するものとして捉える考え方が古くから存在していた。

1522年12月12日、ドイツのフライベルクで、人間のような頭部を持った仔牛が発見された。その頭頂部は修道士のようなトンスラ(剃髪した髪型)状になっており、肩の部分には二重になった皮が修道服のフードのように垂れ下がっていたという。折しも宗教改革を推し進めていたマルティン・ルターは、これを「坊主仔牛(ミュンヒカルプス)」と呼び、修道士の堕落に対する神の怒りを表すものと捉えた。

一方、東アジアにおいても、流星や異形の生き物の誕生など、通常とは異なる現象は、今後何らかの災厄や政治的危機が起こることを示すものとして重要視され、「怪異」という語をもって歴史書のなかに記録された。この場合の「怪異」は単に「怪しい物事」というだけではなく、天や神仏からの「さとし」すなわち「警告」「前兆」という意味合いを含んでいた

例えば『日本紀略』によれば、延喜6年(906)4月18日に紀伊国牟婁郡熊野村で、顔が二つある仔牛が生まれた。これを陰陽寮(卜占や暦の作成などを担った役所)に調べさせたところ、「恠異」であり、強盗や兵乱などの予兆であると認定されたため、国司に命じて警戒態勢を取らせたという。このように、中世までの日本においては、「怪異」は国家にとっての危機を知らせる神仏からのメッセージとして重要視されていた。「怪異」の疑いがある出来事はただちに報告され、卜占による認定を経て、災厄を未然に防ぐためのあらゆる手立てが講じられたのである。

しかし、こうした「怪異」に基づく一種の危機管理のシステムを放棄してしまったのが江戸幕府である。江戸幕府はむしろ、みだりに「怪異」を触れて回るような輩を取り締まるという形で「怪異」を管理しようとした。こうした状況のもとで、「怪異」は未来に起こるかもしれない災厄を警告するもの、という意味を失い、単なる「怪しい物事」へと成り下がって、好奇の対象となっていったのである。

ヨーロッパにおいても同様であった。17世紀に入ると、怪物は神からの警告や災厄の予兆といった意味を失い、「驚異の部屋 Wunderkammer(独)」とか「珍品陳列室 cabinets of curiosities(英), cabinets de curieux(仏)」などと呼ばれる陳列室に並べられたり、また見世物にされたりするような好奇の対象となっていく。

オランダのライデンにある国立民族学博物館には、人魚をはじめとして、鬼、竜、ろくろ首などさまざまな怪物のミイラが所蔵されている。これらはもともと1810~20年代に長崎・出島のオランダ商館員によって日本から持ち帰られたものであった。これらは巧妙にこしらえられた細工物で、おそらくは見世物興行に使用されたものだった。これらオランダ商館員の日本コレクションは、一種の「驚異の部屋」である王室収蔵室に寄贈され、1883年にライデンの国立民族学博物館に移された。このライデンの「人魚のミイラ」とよく似たものが、1822年にイギリスのロンドンで見世物にされ、大きなセンセーションを巻き起こしている。また1842年には、同様の「人魚のミイラ」が、のちにアメリカのサーカス王として名を知られることになるフィネアス・テイラー・バーナム(映画『グレイテスト・ショーマン』(2017年公開)の主人公)の手により「フィジーの人魚」の名で大当たりを取っている。これらもおそらく日本製の「人魚のミイラ」だったと考えられる。

Collection Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll. no. RV-360-10410

このように、かつては未来に起きるであろう災厄を警告するものとして真摯に受け止められた怪物たちは、単に「珍しいもの」「見て面白いもの」に成り下がり、好奇の対象となっていったのだが、面白いことに、せっかく現れてもいっこうに「予兆」として解釈してくれなくなった人間たちに業を煮やしたのか、19世紀になると怪物たちはみずからの声で未来を語るようになる。

文政2年(1819)に、「神社姫」と呼ばれる怪物を描いた絵が流行する。その詞書によれば、同年4月18日、肥前国(長崎県・佐賀県)の浜辺に竜宮からの使者という「神社姫」が現れ、当年より7年のあいだは豊作が続くが、その代わりに「コロリ」という疫病が流行するので、私の姿を絵に描いて人に見せよ、そうすれば病を免れ長寿を得ることができる、と告げたという。実際にこの当時、「コロリ」(のちにはコレラを指すが、当時はおそらく赤痢)と呼ばれる疫病が流行しており、「コロリ」除けとして「神社姫」の絵姿がもてはやされたのである。その姿は、2本の角を持つ美女の顔に竜のような胴体というものだったが、やがてそれは「人魚」であったとされるようになり、人魚の絵や土人形が「コロリ」除けの呪物となっていく。さらには、「人魚の作りもの」(『猿猴庵日記』)の見世物まで行われたというが、これこそが「人魚のミイラ」と呼ばれるものだったと推測される。出島からオランダに「人魚のミイラ」が渡っていったのは、ちょうどこのころであった。つまりライデンの「人魚のミイラ」は、好奇の対象であると同時に、かつての「怪異」が形を変えて現れたものでもあったのだ。

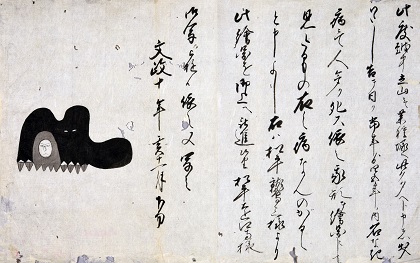

そして、文政10~12年(1827~29)頃には、「クダベ」という奇怪な姿の獣の絵が流行している。越中国(富山県)立山に現れたという「クダベ」は、当年より4、5年のうちに名もない病によって人が大勢死ぬが、我が形を描いた絵を見る者はその難を逃れることができる、と告げたという。そのため、「クダベ」の絵が病除けとして盛んに写され、広まったようだ。

なお、「クダベ」の名は、「クダン」の写し間違いとされている。「クダン」は「件」と書き、人間の顔をした牛とされる。西日本では、ごく稀に人間の顔をした仔牛が生まれ、人の言葉で予言を残してすぐに死んでしまうが、その予言は必ず当たるという伝承があった。これを「件」と呼び、証文などの結びの文句「仍(よっ)て件の如(ごと)し」はここから来ているという俗説とともに語られていた。この「件」の死骸とされるものもまた、しばしば見世物にされていた。ただし、これらは「人魚のミイラ」とは違って作り物ではなく、実際にそのような姿で生まれてきた仔牛の死骸であったようだ。そしてそれは、おそらくルターが「坊主仔牛」と呼んだものと同じものであったと考えられるのである。

さらに弘化3年(1846)に肥後国(熊本県)の海に現れ、6年間の豊作と疫病の流行を予言して、自分の姿を写して人々に見せるように告げたのが、このたびの新型コロナウィルスの感染拡大の中でSNSを中心ににわかに注目されるようになった「アマビエ」である。もっとも、ここまで記してきたことからわかるように、「アマビエ」は「予言する怪物」としては後発の存在であり、もっとはっきり言えば「神社姫」の焼き直しである。そしてさらに遡るならば、怪物(モンスター)の出現は未来の災厄の「警告(モンストルム)」である、という東西の世界に共通する思考法にその淵源をたどることができるのである。

今回の特別展「驚異と怪異―モンスターたちは告げる―」は、そうした怪物の「予兆」としての側面に注目しつつ、世界のさまざまな文化・民族における想像上の生き物を紹介する展覧会である。疫病の流行を予言し、自らの姿が疫病除けとなることを告げた「人魚のミイラ」、「クタヘ(クダベ)の図」、「件の剥製」、「アマビエの図」が一堂に会するのは、ひとえに怪物の「予兆」としての側面に注目したからであって、現在の世界を取り巻く状況と重なってしまったのは偶然にすぎない。しかし、ある意味この展覧会自体が、「予言するモンスター」となってしまったと言えるわけで、新たな「驚異と怪異」が一つ加わったと見ることができるだろう。