学芸員コラム

2025年10月24日

第169回 「怪異」としての童謡

当館では現在、企画展「童謡と大正ロマン」を絶賛開催中である。この中で、それ以前は単に「子どもの歌」を意味するだけであった「童謡」が、子ども雑誌『赤い鳥』を中心とした新たな芸術運動の中で生まれた詩・歌の呼称として用いられるようになったと解説されているが、実はさらにその前、古代において「童謡」という言葉は現在とはまったく異なる意味を持っていた。それは「怪異」の一種としての意味である。

ここで言う「怪異」とは、単に「怪しい現象」を意味するだけではなく、「これから何かよくないことが起こることの前兆」「凶兆」を意味している。古代・中世の文献において記される「怪異」は主にこちらの意味で使われる。そして、「童謡」はそうした「怪異」の一種とされていた。この場合の「童謡」は「わざうた」と読まれる。

『日本書紀』によれば、斉明天皇6年(660)、次のような「童謡(わざうた)」がはやったという。

まひらくつのくれつれをのへたをらふくのりかりがみわたとのりかみをのへたをらふくのりかりが甲子とわよとみをのへたをらふくのりかりが

一見してわかるように、まったく意味不明な歌である。「をのへたをらふくのりかりが」という言葉が3回繰り返されているが、これだけでも意味を取ることはきわめて難しい。

この「童謡」の記事の直前には、信濃国(現在の長野県)の巨坂(おおさか:現在の神坂峠)をハエの大群が飛び越えていった、という出来事が記され、それは「救軍の敗績(やぶ)れむ怪(しるまし)」だと書かれている。この年、斉明天皇6年には、新羅(しらぎ)と唐の連合軍によって滅ぼされた百済(くだら)が日本に救援を求め、それに応じて天皇は援軍を派遣している。結局、この戦いは大敗に終わるのだが、ハエの大群の出現はその「怪(しるまし)」、すなわち前兆だと言うのである。だとすれば、この意味不明な「童謡」もまた、救援軍大敗の前兆として記録されたと見るべきだろう。

『日本書紀』には、皇極天皇2年(643)にも「岩の上に 小猿米焼く 米だにも 食(た)げて通らせ 山羊(かましし:カモシカのこと)の小父(おじ)」という「童謡」がはやったことを記している。こちらは蘇我入鹿(そがのいるか)が山背大兄王(やましろのおおえのみこ:聖徳太子の子)を廃して、舒明天皇の皇子である古人大兄(ふるひとのおおえ)を天皇の座につけようと画策していたことを予言、あるいは風刺したものとされている。

こうした「童謡」の語は、すでに『漢書』『後漢書』といった中国の歴史書の中で用いられていた。この場合の「童謡」は、「子どもの歌」ではなく、「いつの間にかはやり始めた歌」を意味している。それがなぜ「童謡」と呼ばれるようになったかと言えば、中国における天、日本における神といった存在は、純朴な子どもを通じて人間にメッセージを伝える、と考えられていたからである。「怪異」は言わば天や神からの警告である。「これからもっと悪いことが起きるぞ」ということを人間たちに知らせようとして、子どもたちの口を借りてそれを伝えようとしたものが「童謡」だったのだ。

もちろん現在開催中の展覧会で扱われている「童謡」と、今回のコラムで紹介した古代の「童謡」とはまったく何の関係もない。ないのだが、大正期の芸術家たちが子どもたちを「純粋無垢」な、人間の理想像であるとした見方と、どこかで通じるような気がしないでもない。

ところで、『日本書紀』推古天皇35年(627)の条には、「陸奥国(みちのくのくに:東北地方)に狢(むじな)がいて、人に化けて歌を歌った」という記事が見える。実はこれが、タヌキ(「狢」は中国ではタヌキを指す漢字。ちなみに「狸」はもともとヤマネコ類を指す漢字で、実はタヌキではない)が人に化けるということの初出である。この年には、ハエの大群が信濃坂(神坂峠)を越えるという、斉明天皇6年の記事とまったく同じ出来事が起こっている。これらは翌年の推古天皇の崩御の前兆として記されていると考えられるが、この時タヌキが歌ったのはどんな歌だったのだろうか。

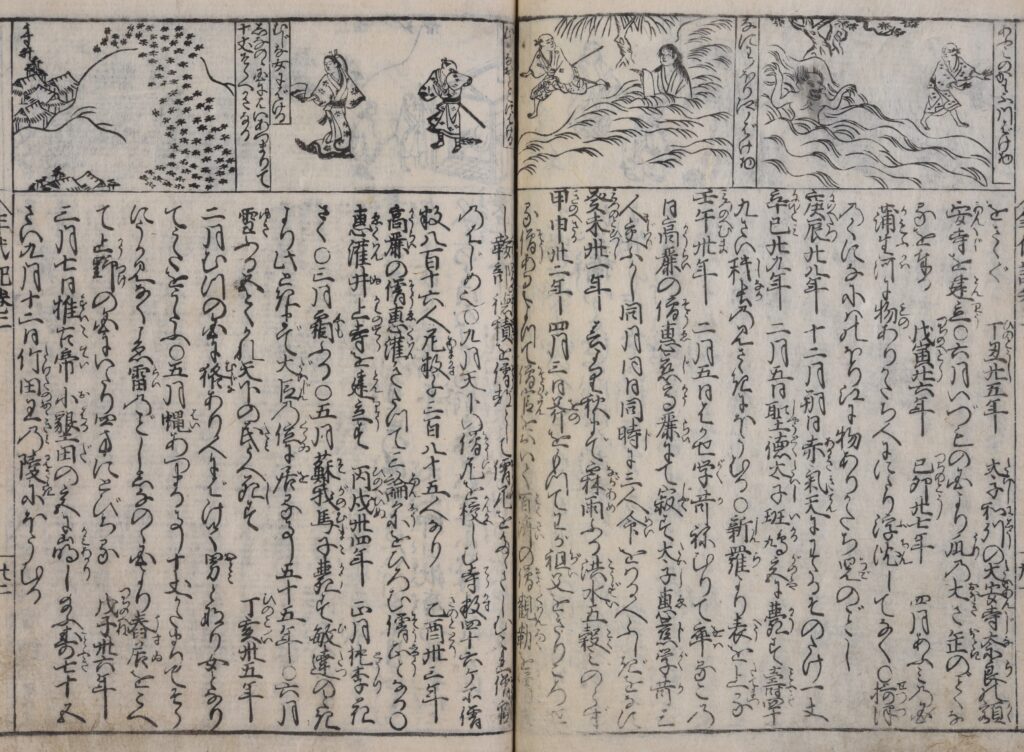

年代記とは、江戸時代に多く刊行された、歴史上の出来事を年代順に記した一般向けの読み物。『日本書紀』を初めとする史書から記事が取られているが、一般の人々の関心の高い「怪異」関係の記事が多く見られ、挿絵にも表現されている。ここでは推古天皇の時代の「怪異」がヴィジュアル化されているが、左頁には狢が人に化けたこと、ハエの大群が出現したことが描かれている。ちなみに右頁に描かれているのは、近江国(現在の滋賀県)の蒲生川と難波(現在の大阪府)堀江に化け物が出たという場面で、これらは聖徳太子の死の前兆ととらえられ、また日本最初の「人魚」の目撃記録とされたものである。