学芸員コラム

2025年2月14日

第164回 台湾の鉄道遺産-彰化扇形車庫-

今回は台湾に残された鉄道遺産・彰化(Changhua)扇形車庫や、そこに設置された転車台(写真1)について記します。

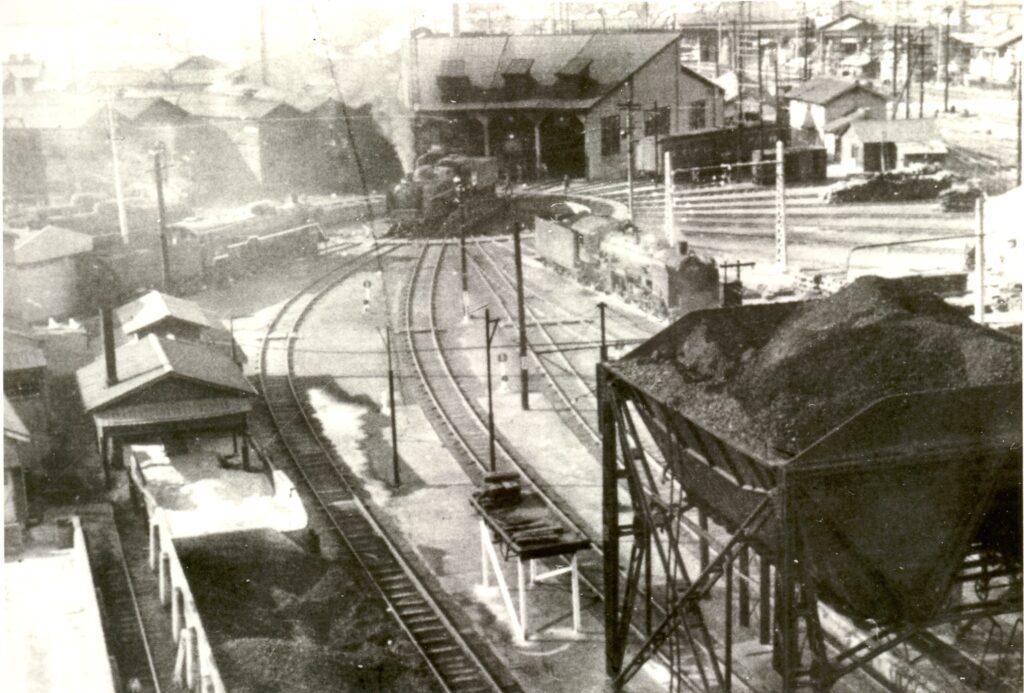

かつて日本には、蒸気機関車などの向きを変える転車台が機関車の車庫や終端駅などで使用され、また、多くの転車台の周囲には扇形の機関車庫が築かれました。兵庫県立歴史博物館の最寄りの旧国鉄(現JR)姫路駅にも、駅の北東側に扇形車庫を擁する広大な機関区(姫路第一機関区:写真2)がありました。蒸気機関車が盛んに用いられていた昭和30年(1955)当時の国鉄全体で475基の転車台があったようですが、今ではその多くが姿を消しました。

兵庫県立歴史博物館蔵(高橋秀吉コレクション)

わが国最初の鉄道旅客営業は明治5年(1872) 新橋-横浜間で始まり、この時にはすでに転車台が建設されていました。姫路に最初に駅ができた明治21年には40フィート級(約12.5m)の転車台と矩形(長方形)機関庫が設けられましたが、扇形車庫は建てられませんでした。

日本に扇形車庫の建設が増え始めるのは機関車の大型化が進んだ明治30年代頃からのことで、姫路駅には明治36年に18m級の転車台と煉瓦造の扇形車庫が建設されました(姫路第二機関区:写真3)。現在の姫路駅在来線ホームからの山陽新幹線ホームにかけての場所に設置されましたが、新幹線建設の時までには撤去されています。転車台は時代を追うごとに大型化し、大正期には長さ20mのものが作られてC50形や9600形など当時の大型蒸気機関車にも対応できるようになりました。車庫の建物は当初木造であったものが後に煉瓦造になり、明治42年の国府津の扇形車庫以降は鉄筋コンクリート造で建設されるものが多くなりました。

兵庫県立歴史博物館蔵(高橋秀吉コレクション)

台湾では日本統治時代に鉄道建設が本格的に進められたため、日本のものとよく似た転車台が台北、新竹、彰化、嘉義、高雄、高雄港の6か所に建設されました。蒸気機関車が1969年に一線を退いたことから各地で扇形車庫の撤去が進められましたが、台湾中部の彰化では地域住民などによる請願運動が行われた結果、解体を免れて保存が実現し、1995年に県定古跡、2022年には国定古跡に指定されました。現在は筆者のような海外からの観光客も数多く訪れています。

台湾の鉄道は清朝統治時代に建設が始まり、基隆から台北を経由して新竹を結ぶ路線が1892年までに開業しました。次いで日本統治時代に台湾西部を縦貫する鉄道の建設が進められ、1908年に全通しています。この縦貫線の竹南と彰化の区間には従来の山側の路線とは別に海岸沿いにも路線が計画され、1922年に開通しました。この時、山線と海線が出会う鉄道の要衝となった彰化にも扇形車庫が建設されたのです。日本統治時代の建造物だけあって、わが国の扇形車庫と見間違えるほどよく似ています。

転車台の大きさを測ることができなかったのですが、日本の転車台の基準をあてはめると、転車台の桁の長さは60フィート(18.280m)または20mほどと思われます。桁の中に機関車が入っていくタイプ(下路式:写真4)の転車台で、津山まなびの鉄道館(岡山県津山市)に保存されたものと外観がよく似ています(写真5)。彰化の転車台の桁の端には、動力での桁の旋回に用いられる運転室と、人力で回すための棒が付属しています。この時代の転車台は桁の中央の支点(中央支承)で全荷重を支えるようにできており、機関車を載せた転車台の桁は人力で容易に回転させることができるのです。

2009年11月8日 筆者撮影

そして転車台を扇形に取り囲む車庫は鉄筋コンクリート造で、建設当初は6線であったものが、後に12線収容できるように拡張されているそうです。この中には日本のC12形蒸気機関車と同形のCK124号機や、台湾鉄道の優等列車・莒光号をけん引したR100型ディーゼル機関車など新旧多様な機関車が収容されており(写真6)、その前で多くの観光客が記念撮影をしていました。

なお、この機関庫は現在も業務に使用されています。そのことは機関庫に敷設されたレールからもうかがい知ることができます。レールの側面にはレールの製造者や製造年月などが記されていますが、これらのレールは筆者が確認した限りすべて1980年代後半に製造された37kg/mのレールでした(写真7)。レールはある意味で消耗品であり、列車が何度も走行してすり減ってしまうと取り替える必要があります。阪神間の大手私鉄においても2023年12月現在で1980年代後半に製造されたレールが見られることから、同年代のレールが敷設された彰化の扇形車庫も阪神間の私鉄と同様に列車が走行できる状態で維持管理が行われていると感じられました。残念ながら筆者は転車台が動く場面は見られませんでしたが、この扇形車庫は活用しながら保存される生きた産業遺産の好適な事例と言えます。

「37 (社章) ||| 1987」 2025年1月5日 筆者撮影

ところで、扇形車庫の南西側に隣接する鉄道職員宿舎の跡地を活用し、機関車庫をイメージした小さな遊園地・戸羽機関車園区が設けられています。ミニSLが走る遊園地内には洒落たカフェやショップなどが設置されており、家族連れなど幅広い世代の人々が訪れてられるような工夫が凝らされていました。また、最寄りの彰化駅構内にある彰化県観光案内所には近隣各所の観光パンフレットが配架され、外国語版も用意されていました。そんな中に『彰化県鉄道の旅』という日本語パンフレットがあり、彰化扇形車庫とともに周辺の古い駅舎や製糖工場の専用鉄道、鉄道工事に用いた煉瓦の工場など、いわゆる“鉄道遺産”へと外国人観光客を案内する内容になっていました。扇形車庫を“扇の要”に据えた鉄道遺産による観光の振興や外国人へのPRが台湾の地方都市で行われていることに強く興味を惹かれた次第です。

2025年1月5日 筆者撮影

主な参考文献

片倉佳史『台湾に残る日本鉄道遺産-今も息づく日本統治時代の遺構-』交通新聞社 2012年

片倉佳史「劉銘傳と台湾-清国統治時代末期と鉄道建設の意義-」『台湾情報誌「交流」』公益財団法人日本台湾交流協会 2012年1月25日

小西純一「転車台,扇形庫の技術過程」『鉄道ピクトリアル』第60巻第3号 株式会社電気車研究会鉄道図書刊行会 2010年3月1日

中華民国文化部webサイト「彰化の扇形車庫」

https://www.moc.gov.tw/jp/News_Content2.aspx?n=347&s=223262

2025年2月8日最終閲覧