学芸員コラム

2014年8月15日

第53回:科学とお化け屋敷

明治2年(1869)に出版された麻生弼吉(あそうすけきち)の『奇機新話(ききしんわ)』は、文明開化の時代にふさわしく、熱気球や蒸気機関などの西洋の科学を大衆向けに紹介した書物であるが、そのなかになぜか「幻鏡(げんきょう)」という不思議な手品が紹介されている。

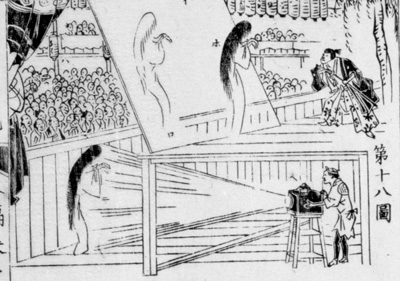

幅が狭く長い部屋の奥に大きな鏡を掛け、手前の床には「魔の輪」と称して髑髏(どくろ)を輪の形に並べておく。輪の傍らには長いヒゲを伸ばした「魔法使い」が立ち、見物人を輪の中央に立たせて奥の鏡に正対するよううながす。やがて鏡と輪のあいだに置かれた香炉から青白い炎が燃え上がると、それまで見物人の姿を映していた鏡に怪しい像が映し出される。それは見物人の未来の姿だといい、魔法使いはそれにあわせてさまざまな未来を物語る。その未来の姿は魔の輪のなかにある人にしか見えず、傍らにいる他の人には見えないという。

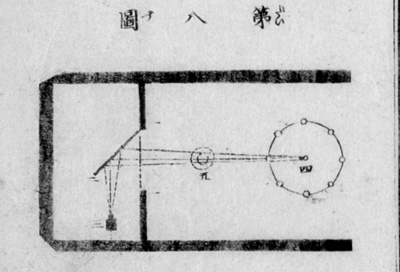

これは、怪しい現象を人為的に再現する、筆者言うところの「妖怪手品」である。かなり大がかりで手の込んだ手品となっているが、そのトリックは実に単純なものである。鏡の一辺に蝶番(ちょうつがい)を取りつけて扉のように動くようにしておき、香炉に火薬を投げ入れて青白い火と煙が上がるのにあわせて、鏡の裏の部屋に隠れていた魔法使いの助手が鏡を45度斜めに動かす。そして幻灯器を用いてさまざまな像を鏡に投影すると、輪のなかにいる人の目にのみその像が届く、という寸法である。

この「幻鏡」を紹介した『奇機新話』は、「千八百六十六年英吉利(イギリス)開版の童蒙玩弄書(どうもうがんろうしょ)」その他から抄訳したものとされている。この「千八百六十六年英吉利開版の童蒙玩弄書」が何か調べてみたところ、1860年初版の『少年の科学遊びの本(Boy’s Playbook of Science)』がそれであろうということを突き止めた。その作者の名は、ジョン・ヘンリー・ペッパー。イギリスのロイヤル・ポリテクニック・インスティテューション(王立科学技術会館)の名誉館長を勤めた化学者で、「ペッパーの幽霊」という科学アトラクションの創始者として知られる人物であった。

「ペッパーの幽霊」は、舞台の前に大きなガラス板を斜めに立てかけ、舞台下に隠れている役者を強い光で照らすと、ガラス板にその姿が反射し、舞台上の光景と重なって半透明の幽霊のように見える、というものであった。これは現在もディズニーランドのお化け屋敷「ホーンテッドマンション」のなかで、最も重要な仕掛けの一つとして使われている。

『少年の科学遊びの本』は、「ペッパーの幽霊」が登場する以前の1860年に出版されているので、「ペッパーの幽霊」に関する記述はないが、『奇機新話』に描かれたものとまったく同じ挿絵入りで、「magic mirror」すなわち「幻鏡」が紹介されており、出典はこの本と考えて間違いない。このペッパーの著作は、明治期に出版された手品の本によく引用されたが、いわば現在の『子どもにウケる科学手品』といった本のはしりと見なすことができる。

なお、ペッパーは1879年に、「輪廻(りんね)」と題する新たなアトラクションを公開している。棺桶(かんおけ)に入れられた客の姿がゆっくりと骸骨(がいこつ)に変化していくというものだったが、これは「幻鏡」の仕掛けをハーフミラーによって再現したものであった。物理的に鏡を動かすのではなく、最初から斜め45度に立てたハーフミラーを使うのである。向こう側が明るい時は、ハーフミラーは透明のままであるが、暗くなると鏡のように光を反射する。明暗を操作することで、物理的な鏡の移動に替えるわけである。この仕掛けは、のちにお化け屋敷などで頻繁に用いられるようになるのだが、面白いことに、昭和初期の東京教育博物館(のちの国立科学博物館)にも「不思議な骸骨」という同様の展示があった。現在の科学館にもしばしば似たようなものが見られるが、そのルーツはペッパーの科学アトラクションにあったのである。これらの事実は、今ではまったく別種のものと見られている科学館とお化け屋敷が、実は共通の出自を持っていることを物語っているといえる。

なお、当館夏の特別企画展「こどもの科学―ふしぎ玩具のいま・むかし―」では、この「幻鏡」の仕掛けを会場に再現してみた。関心のある方は、是非ご覧いただきたい。