岩石信仰

古来、日本人は岩を信仰する感覚を持っていた。全国各地で、山肌に露出した岩盤を信仰の対象としているところは数多い。県域でも、たとえば播磨一宮伊和神社は山自体がご神体である。こうした信仰の対象となっている岩盤を、一般的には「盤座(いわくら)」と呼んでいる。ここでは、そうした岩にまつわる話をいくつか紹介しよう。

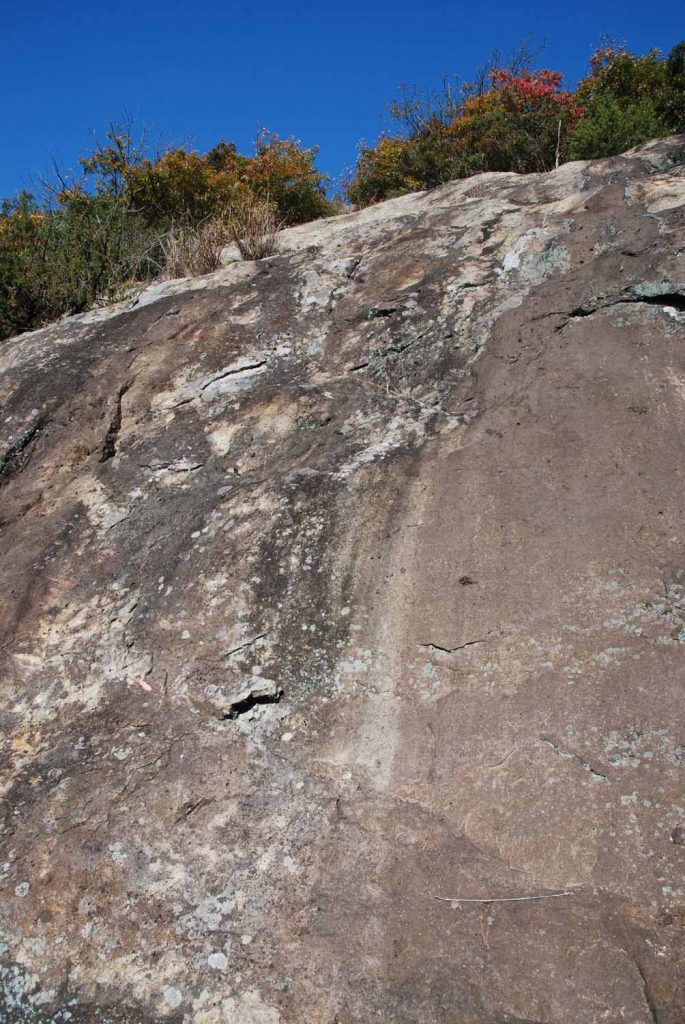

益気(やけ)の八十橋(やそはし)は、『播磨国風土記』で神々が天上と地上を行き交う階段であったと記されている岩場である。八十橋の加古川対岸には、「ひょうご伝説紀行――語り継がれる村・人・習俗――」の「褶墓と加古川下流の風景」でも紹介した日岡山(ひおかやま)がある。

南北朝時代に著された『峰相記(みねあいき)』には、竜山(たつやま)の生石(おうしこ)の女神と高御位山(たかみくらやま)の男神は夫婦であったが、男神が日向からやってきた女神を見初めて通いつめるようになったため、嫉妬した女神は加古川の対岸の日岡山に移り住んだ、という伝説が載せられている。古代のこの地域の人々は、こうした神々が天上と地上を行き来すると考えていたのだろう。

同じような話は、たつの市新宮町にある「觜崎(はしさき)の屏風岩(びょうぶいわ)」についても記されている。これは、『風土記』では「御橋山(みはしやま)」と呼ばれ、大汝命(おおなむちのみこと)が米俵を積んで橋を建てたので、御橋山と名付けた、との由来が記されている。

この屏風岩は、岩の割れ目に入り込んだマグマが冷えて固まった「岩脈(がんみゃく)」と呼ばれるもので、国の天然記念物にもなっている。ここでは流紋岩ガラス質軽石凝灰岩(りゅうもんがんがらすしつかるいしぎょうかいがん)の中に石英安山岩(せきえいあんざんがん)の岩脈が入り込んでいる。岩脈の部分が周辺の岩石より固いため、風雨に削り残されて露出してできあがったものである。

用語解説

峰相山の亀岩

紀行文「姫山の地主神」でも紹介した『峰相記』の舞台となった峰相山にも、岩にまつわる伝説がある。 山頂から西南にのびる尾根筋に「亀岩(かめいわ)」と呼ばれる巨岩がある。『峰相記』によれば、この岩には割れ目に水がたまっていて、崇神天皇(すじんてんのう)13年という大昔、この岩の上に香稲が4本生えた。朝廷はこの種子を全国に配るように命じ、当時の香稲はすべてこの種子がもとになっている、という。そして、これをまつったのが、峰相山の鎮守の第一であった稲根明神(いなねみょうじん)である、とされている。なお、崇神天皇13年とは、『日本書紀』の記述を西暦にあてはめると紀元前85年になるが、あてにならない。

亀岩に登ると、たしかに岩の小さなくぼみに水がたまっていた。また、いくつかのくぼみにはススキがしっかりと根を下ろしていた。岩の上には三角形の小さな岩がまつられている。『峰相記』には、当初はこの岩に稲根明神の社殿を建てたとされている。この記述を意識した誰かが置いたものであろうか。

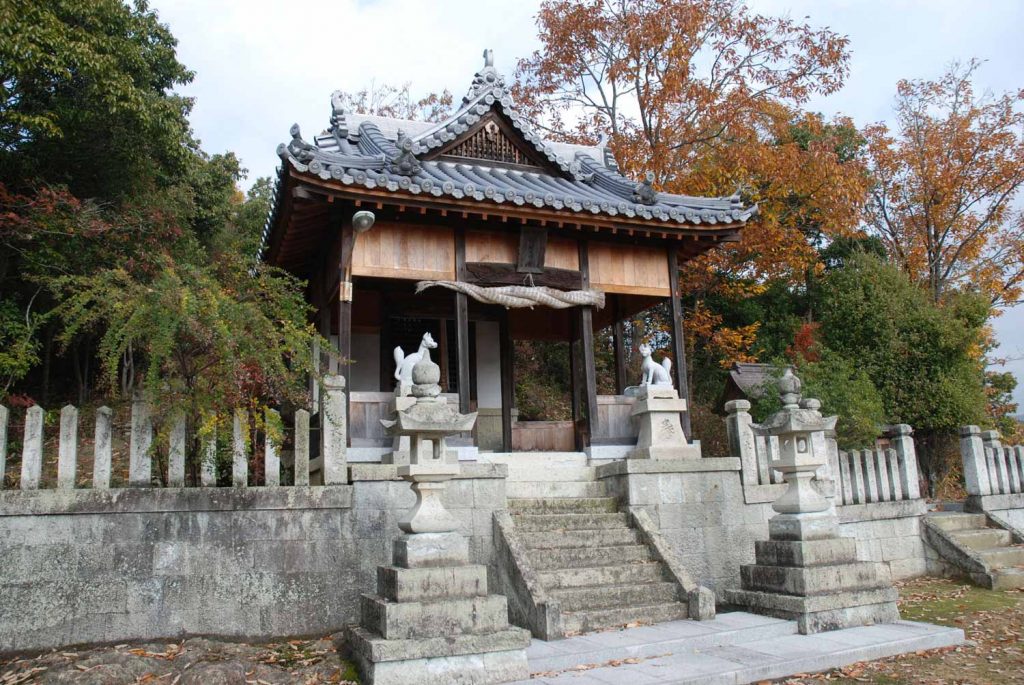

稲根明神は、現在は稲荷神社として峰相山の南麓、姫路市石倉(いしくら)にまつられている。境内には鞍状の形をした岩である「石の鞍(くら)」がまつられており、「石倉」という地区名の由来となっている。こちらも岩石信仰である。

用語解説

檀特山頂の岩

もうひとつだけ岩の話を紹介しておこう。太子町には檀特山(だんとくさん)という山があり、山頂にたくさんのくぼみがついた岩が露出している。登った人が必ず目をとめたであろうこの岩には、二通りの由来伝説がある。

ひとつは『播磨国風土記(はりまのくにふどき)』のもので、岩上のくぼみは、大昔、応神天皇(おうじんてんのう)がこの山頂から国見(くにみ)をしたときの杖の跡であるとするものである。しかし、この伝説は中世に変容する。

中世になると、檀特山の西北側一帯は、奈良の法隆寺(ほうりゅうじ)の領地である鵤荘(いかるがのしょう)という荘園になっていた。鎌倉末期に描かれた鵤荘絵図(法隆寺蔵)では、この山頂に「黒小馬蹄跡(くろこうまひづめあと)」、「小馬緤松(こうまつなぎのまつ)」と記されている。「黒小馬」とは、一般的な聖徳太子(しょうとくたいし)伝説で、太子の乗馬として登場する「甲斐(かい=現在の山梨県)の黒駒」のことである。つまりこの絵図では、檀特山頂の岩のくぼみは、法隆寺を建立した聖徳太子が領地の視察をした際の、乗馬の蹄の跡ということになっているのである。

檀特山と聖徳太子の話は『峰相記』にも記されている。ここでは、鵤荘は聖徳太子が推古天皇(すいこてんのう)から与えられたものとされていて、現地を視察した聖徳太子が、荘園の四方に境界を示す石を埋め、檀特山に登って松に馬をつないだなどと記されている。

このように、檀特山頂の岩の由来は、奈良時代初めの『風土記』では応神天皇の杖跡と言われ、この地域が法隆寺の荘園となっていた中世になると、聖徳太子の乗馬の蹄跡とされるようになっていた。時代によって伝説が変化していくことが、確実な史料によって裏付けられる事例である。

このほか、檀特山の麓の矢田部には、聖徳太子の説法に感動して、ひとりでに転がり落ちたとされる岩がある。この岩は、「太子の感動岩」と呼ばれている。

さらに周辺の鵤荘域には、この山から聖徳太子が投げた(あるいは手のひらの上からはじいた)という「太子の投げ石(はじき石)」伝説が伝わっている。この話は、中世鵤荘の境界を示す「ぼう示石(ぼうじいし)」(※)と結びつけて解釈されたこともあった。『峰相記』では、聖徳太子が四方の境界にぼう示石を埋めたと記され、鵤荘絵図では、境界上の主要な箇所にぼう示石と見られる印が付けられている。中世のころ、荘域の境界を示す石が設置されていたことはたしかだ。

(※)「ぼう示石」は、正しくは と表記しますが、インターネット上では正しく表示されない可能性があるので、ひらがなで表記しています。

と表記しますが、インターネット上では正しく表示されない可能性があるので、ひらがなで表記しています。

しかし残念ながら、現在この地域で伝えられている「投げ石」は、そのほとんどが鵤荘の境界とは一致しない。どうやら中世のぼう示石と、現在の「太子の投げ石」は別のもののようだ。ただし、両者はともに聖徳太子伝説と結びつけられている。

檀特山頂の岩の由来が、応神天皇から聖徳太子に代わっていった背景には、中世にこの付近が法隆寺の荘園となっていたことがある。法隆寺側の人物が、この荘園を上手に治めるために、聖徳太子の伝説を編み出し、地域に定着させていったと考えられるのである。

「投げ石」は動かすとたたりがある、と伝えられ、近年まで田んぼの真ん中やあぜ道などで人々に見守られて残されてきた。たしかに、「投げ石」の中には、奇妙な文様らしき刻み目があるものもあれば、田んぼの中にぽつりと立っているものもあって、何かいわくがあると思わせるものが多い。冒頭に記したように、日本人には岩と見ると信仰する気持ちを持っていた。そうした気持ちと、荘園領主である法隆寺がもたらした聖徳太子信仰とが結びついて、今日まで伝説として残されたのであろう。

用語解説

「おりゅう柳」伝説

つぎに、樹木にまつわる伝説を紹介しよう。但馬に伝わる悲しい恋の物語が「おりゅう柳」伝説である。柳の巨木が立っていたというトガ山の「池の沢」、おりゅうが住んでいたという九鹿(くろく)、また勤めに通っていたという酒屋のある高柳など、伝説に登場する舞台の配置は、現地の実際の位置関係と矛盾なく理解できる。なお、話者によっては、おりゅうは高柳から九鹿の谷にあった提灯屋、もしくは酒屋に通っていたとする話も語られている。

この地域でこの話が語られていたことを示す古い史料としては、享保12(1727)年の高柳高照寺の縁書がある。この『高照寺縁書』には、柳を見送った後のおりゅうに関する伝説も記されている。その後のおりゅうは髪をおろして尼僧(にそう)となり、各地を勧進(かんじん)してまわって橋を架けたといい、九鹿の谷をさかのぼった今井(いまい)にある橋がそれであるという。また、今井にまつられている観音菩薩は、信心が堅く尼僧としての務めに励んだ、おりゅうその人の姿である、とされている。

おりゅう柳伝説は、但馬各地でも高柳周辺を舞台とした話として伝えられている。地域に深く根を下ろした伝説と言える。しかし、人間と恋仲になっていた柳の木が、三十三間堂の棟木として伐採されてしまうという、おりゅう柳とよく似た話は、北は宮城県から南は佐賀県まで、全国的に数多く見られることも指摘されている。ただし、全国的に見ると、柳の精霊が女性で、人間の男性と恋をするという話が多く、おりゅう柳とは、主役の男女が逆であるものが一般的である。

これらの話は、江戸時代前半の古浄瑠璃(こじょうるり)、『熊野権現開帳(くまのごんげんかいちょう)』がもとになっているとされている。『熊野権現開帳』はその後、宝暦10(1760)年大坂豊竹座初演の『祇園女御九重錦(ぎおんにょうごここのえにしき)』へと改作されて現在に伝わっている。これらの浄瑠璃作品でも、柳の精霊が女性で、人間の男性と契りを交わす話となっている。

ところで、この浄瑠璃をめぐっては比較的多くの研究があり、その源流については、鎌倉後期の公家日記の中に書かれていた説話までさかのぼることが明らかになっている。

その説話とは、三十三間堂を建立した後白河法皇(ごしらかわほうおう)が、熊野本宮(くまのほんぐう、和歌山県田辺市)に参詣した際、自らの前世は熊野本宮の僧侶蓮華房(れんげぼう)でありその遺骨が滝尻にある、との夢のお告げをうけ、その通りに遺骨が見つかったので都に帰って三十三間堂を建立した、というものである。これが永享12(1440)年の仏教書『五重聞書』では、蓮華房の髑髏(どくろ)に柳が刺さっていた、という話に変わり、柳が登場するようになる。ここから江戸時代前半の『熊野権現開帳』へと展開していくとされている。

そして、『熊野権現開帳』以降に話の主題となっていく、柳の精霊と人間との結婚話にも、もとになった中国の古典があるという。中国元代(13世紀中ごろ~14世紀中ごろ)の歌劇である元雑劇(げんざつげき)の中に、『岳陽楼(がくようろう)』およびその改作である『城南柳(じょうなんやなぎ)』という2つの作品がある。そこには、柳などの樹木の精霊が人間となり、仙人の導きによって昇仙するまでが描かれていて、『熊野権現開帳』に見られる、柳の精霊と人間との結婚という筋書きは、これらの作品をもとに発展させたものではないかと指摘されているのである。

おりゅう柳は、おそらく地方回りの語り物の上演などを通して、江戸時代の中ごろから但馬養父に地域の伝説として定着していったのであろう。そして、この話を伝える古い史料が寺院縁起であるということは、物語のこの地域への定着に、地域の宗教者がかかわっていたことを示唆している。なお、この寺院縁起は享保12(1727)年のもので、『祇園女御九重錦』の初演(1760年)よりは古いので、話はそれ以前に但馬に伝わっていたことになる。

但馬のおりゅう柳伝説に登場する舞台は、現地の実際の状況と矛盾なく配置されており、『熊野権現開帳』や『祇園女御九重錦』などの中央の浄瑠璃作品と比べて、主役の男女が入れかわっている。主役の男女入れかえが但馬の独自性かどうかは、今後なお類話を収集するなどして検討していく必要があるが、いずれにしても、この伝説は、中央で創造された演劇作品に、地域の宗教者が若干のアレンジを加えることで、地域に定着するようになったものと見てよいだろう。

このように、おりゅう柳にも、ほかの伝説の中にも見られたように、全国的によく知られていた原話があった。よくできた話にはこうしたことも多いようだ。そして、紀行文「犬と人」の猿神退治伝説や犬寺伝説と同様に、その原話をたどっていくと、ついに中国までたどりついた。紀行文「河童」で紹介した河童は、遠くギリシャ神話とも共通性があるという。説話・伝説の世界は、しばしば海を越えて広がっていく。