白滝姫が歩いた道

山田左衛門(やまださえもん)と白滝姫(しらたきひめ)が山田の里へ入るとき、都からどのような道をたどったのだろうか。もちろん伝説の話であるから、現実のとおりとは限らないが、奈良の都を出た二人は、山陽道(さんようどう)をたどって神戸までやってきた。現在の兵庫区から山田町へ向かうならば、有馬街道(ありまかいどう)を登って東の箕谷(みのたに)から入る道筋が中心であろうが、山陽道から有馬街道を登るなら、都由乃町(つゆのちょう)では少し行き過ぎている。二人がたどった道は、おそらく烏原古道(からすはらこどう)と呼ばれる道であったろう。

烏原道は、都由乃町付近から石井川に沿って烏原→鈴蘭台(すずらんだい)と山を登り、さらに長坂山の東を越えて山田里に入る。しかし道も十分に整わない古代のことである。急な坂は、二人の息を切らせたことだろう。その急坂を登る手前にゆかりの地があるということが、伝説にいっそうの現実味を与えてくれる。

用語解説

栗花落の森

栗花落の井

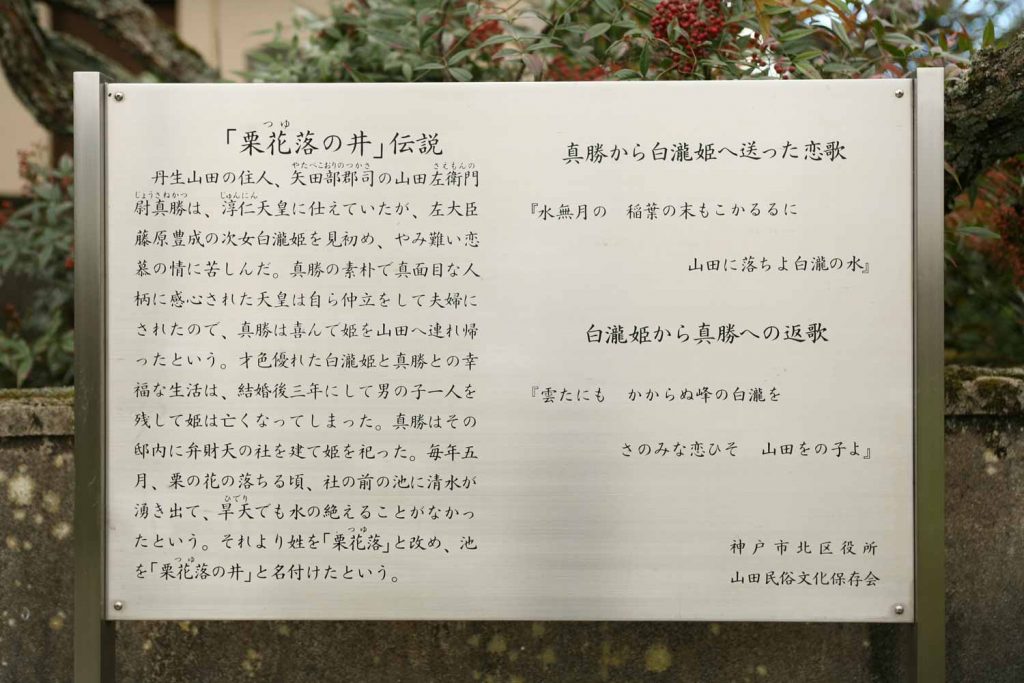

栗花落の井(つゆのい)は、山田の里の原野地区にある。山田道から、車一台がかろうじて通れる道を入ってゆくと、柵(さく)に囲まれて一宇のお堂がある。そのきれいに整備された小径をたどると、白滝姫の伝説を記した立て札があり、そのお堂の下が「栗花落の井」であった。

長方形の石組みがある井戸は、さほどの深さもない。しかし毎年梅雨のころになると必ず清水がわき出し、どんな日照りでも秋までかれることがないというのは、不思議な話である。この井戸は、主人公である山田左衛門尉真勝(やまださえもんのじょうさねかつ)の子孫(栗花落氏)によって整備され、今も大切に祭られているというから、子孫にとっても地元の人々にとっても、まさしく伝説が生きている場所である。

栗花落の井にわく水は、水路をめぐり、あたりの田を潤してきた。「白滝姫」という美しい名とともに、伝説は里人の間で息づいてきたのだろう。

用語解説

山田の里

山田の里は、南に裏六甲のなだらかな山並み、北を丹生山(たんじょうさん)、帝釈山(たいしゃくさん)の険しい山塊にはさまれた小さな盆地である。風光明媚(ふうこうめいび)な山里は、しかしのどかなだけの場所ではなかった。

山田の里を東西に横切る山田道を西へ抜けると、そこはもう摂津(せっつ)と播磨(はりま)の国境である。こうした場所柄、中世から近世にかけては、何度か争いの舞台にもなったのである。一方で山田道を通じて多くの文化がもたらされ、すぐれた文化財がいくつも残されている。

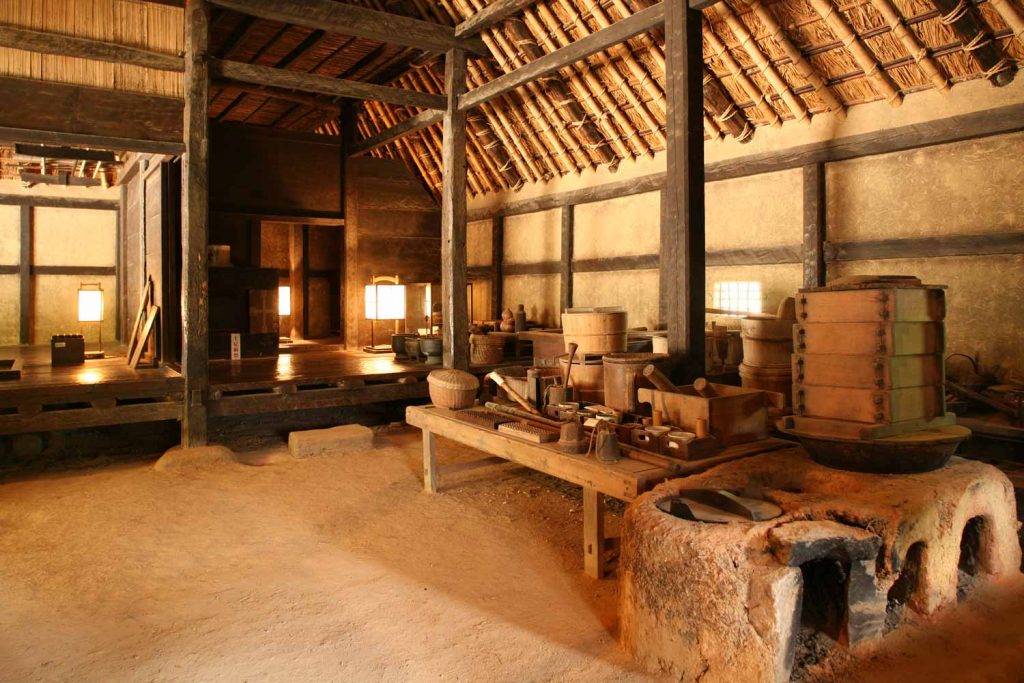

箱木千年家

棟が高く、軒が低いのは、古い民家の特徴である。中は土間と板間の質素な造り。土間の一角はうまやになっていて、かつてはここに牛馬がつながれていた。人も牛馬も、一つ屋根の下で暮らしていたのである。

用語解説

六條八幡神社

成道寺

無動寺・若王子神社

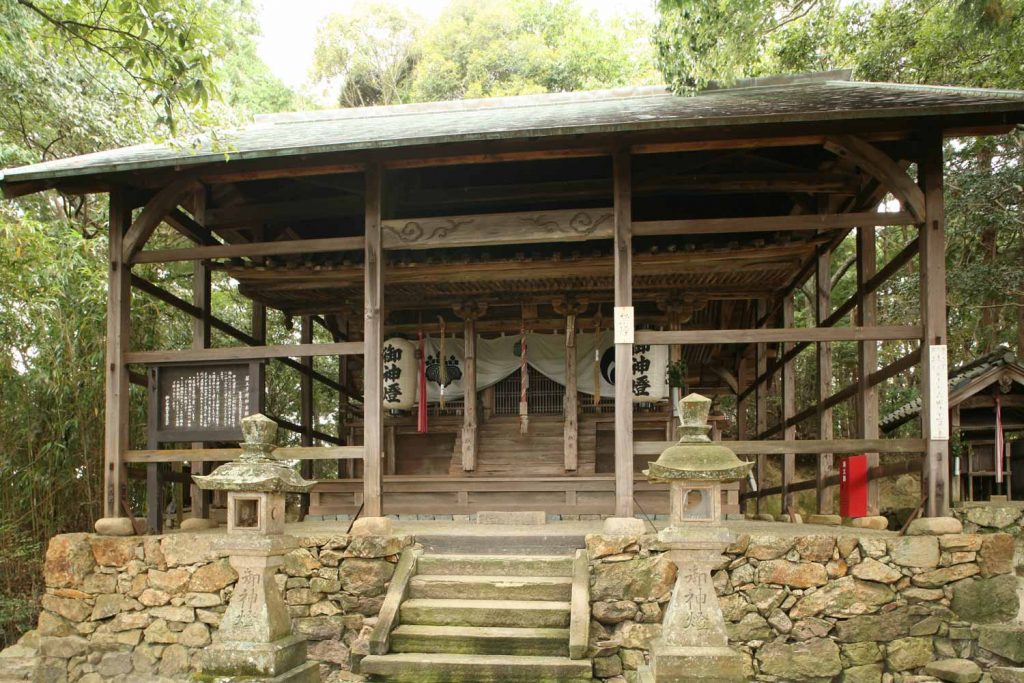

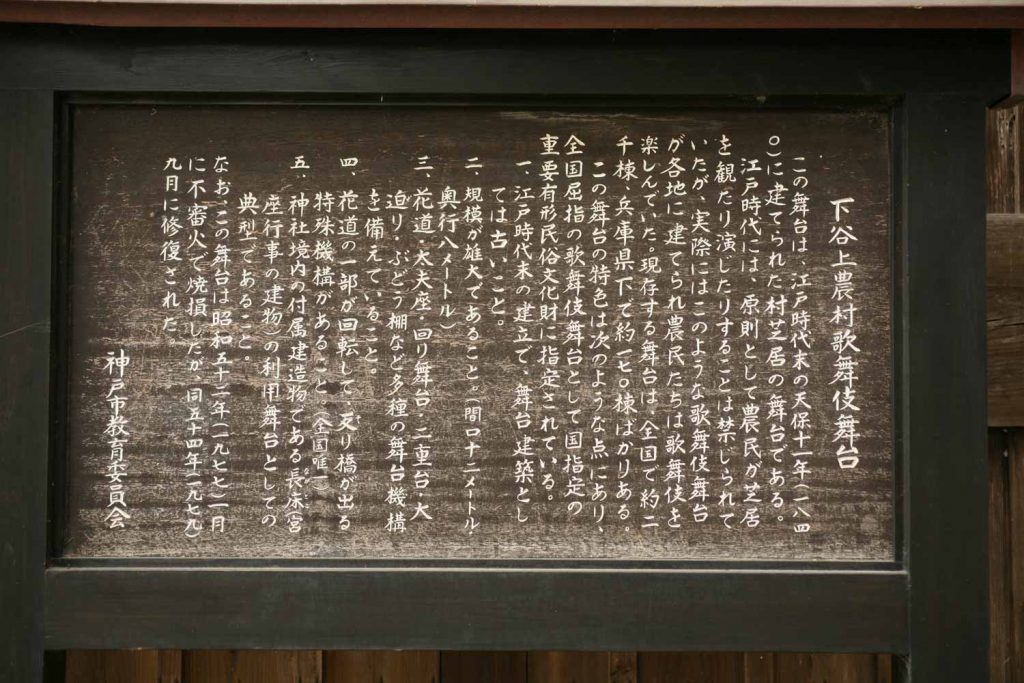

下谷上農村歌舞伎舞台

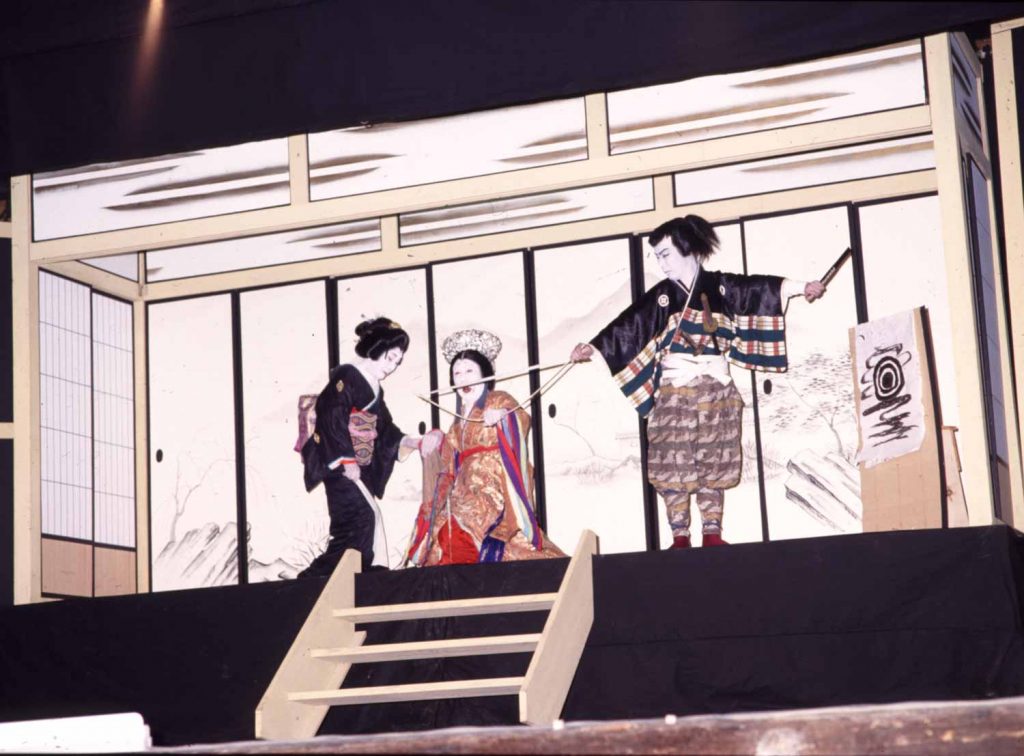

山田の里の東端にある、天彦根神社(あまつひこねじんじゃ)の境内には、江戸時代に造られた農村歌舞伎舞台が残されている。かつては村祭りの時などに、農民自身が歌舞伎や演劇をおこなった舞台である。農民が、歌舞伎や芝居を楽しむことは禁じられていた時代のことであが、「神社に奉納する」形で楽しんだと言われている。まさに庶民の反骨、知恵と言うべきだろう。

よく保存された重厚な建物で、農民たちの力だけで、よくここまでのものを造り、また演じ続けられたものだと賛嘆させられる。楽しみを求める。その気持ちが、人々が生きる力になっていたのかもしれない。