学芸員コラム

2021年11月15日

第133回 斎藤畸庵の旅と中国絵画

今回は、城崎(兵庫県豊岡市)生まれの文人画家・斎藤畸庵(1805~83)について、最近出会った彼の作品の紹介を交えながらお話させていただきます。 斎藤畸庵については、第103回の学芸員コラム「斎藤畸庵 城崎生まれの旅の画家」(2018年10月15日)にて取り上げました。前回のコラムのタイトルに「旅」という言葉を入れたように、彼は各地を旅した画家で、その生涯を終えたのも甲州への旅路でのことでした。彼の没後に刊行された著書『薄游漫載』(大正2・1913年刊)には、彼にとって最後の遠出となった信州・甲州への旅すがたが掲載されています。

※右側の杖を持つ人物が畸庵とみられる

『薄游漫載』(兵庫県立歴史博物館蔵・喜田文庫)より

前回のコラムでは、畸庵が旅を好んだ理由を考える手がかりとして『薄游漫載』の内容に触れました。山水画を最も得意とした畸庵は、同書にて、山というものは遠くからその姿を望み、またその峰によじ登って初めてその奇観を知ることができるのだと述べています。実際、畸庵は九州の阿蘇山や彦山(英彦山)を訪れており、描く対象である山々の妙趣を深く理解することが、彼の旅の目的の一つであったようです。

さらに畸庵は、九州の山々の奇観を、中国のすぐれた画家たちの山水画に匹敵するものとして語っています。畸庵をはじめとする文人画家たちにとって中国絵画はお手本とすべき存在でした。旅先で目にしたさまざまな景色は、中国絵画へのあこがれの気持ちも相まって、畸庵の創作意欲を大いに刺激したことでしょう。

実は、彼が旅をした理由はこれだけではありませんでした。日本各地の中国絵画の収集家のもとを訪ねることも旅の目的の一つだったようです。『薄游漫載』には、豊後・日田(大分県日田市)の素封家のもとで彼らが所蔵する中国絵画を模写させてもらい、絵画について語り合ったことが記されています。

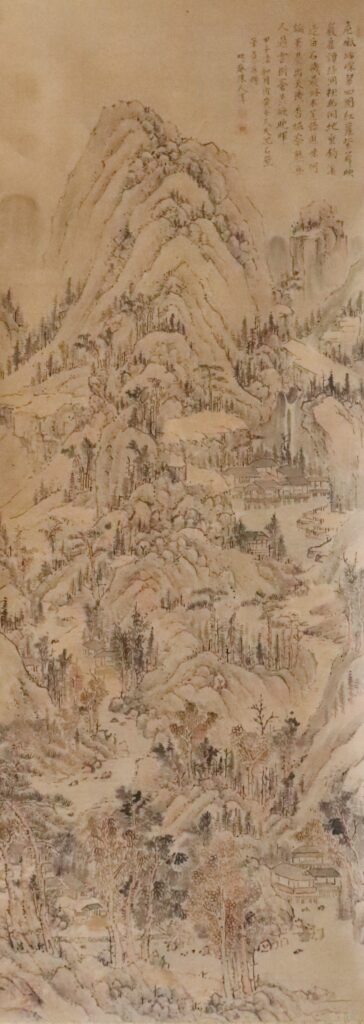

日田の事例ではありませんが、最近、調査研究を進めるなかで、畸庵の旅先での中国絵画学習について考えるうえで興味深い作品に出会いました。それが《天池石壁図》(個人蔵)です。

個人蔵 元治元年(1864)

まず絵を鑑賞してみましょう。画面上部中央に量感のある山がそびえ、その稜線がゆるやかにカーブしながら画面手前へと続きます(部分図1)。険しい山々の間をぬって川が流れ、水辺には建物が並んでいます(部分図2、3)。墨と代赭(赤色)で淡く彩色され、光に満ちたような明るい画面が印象的な作品です。

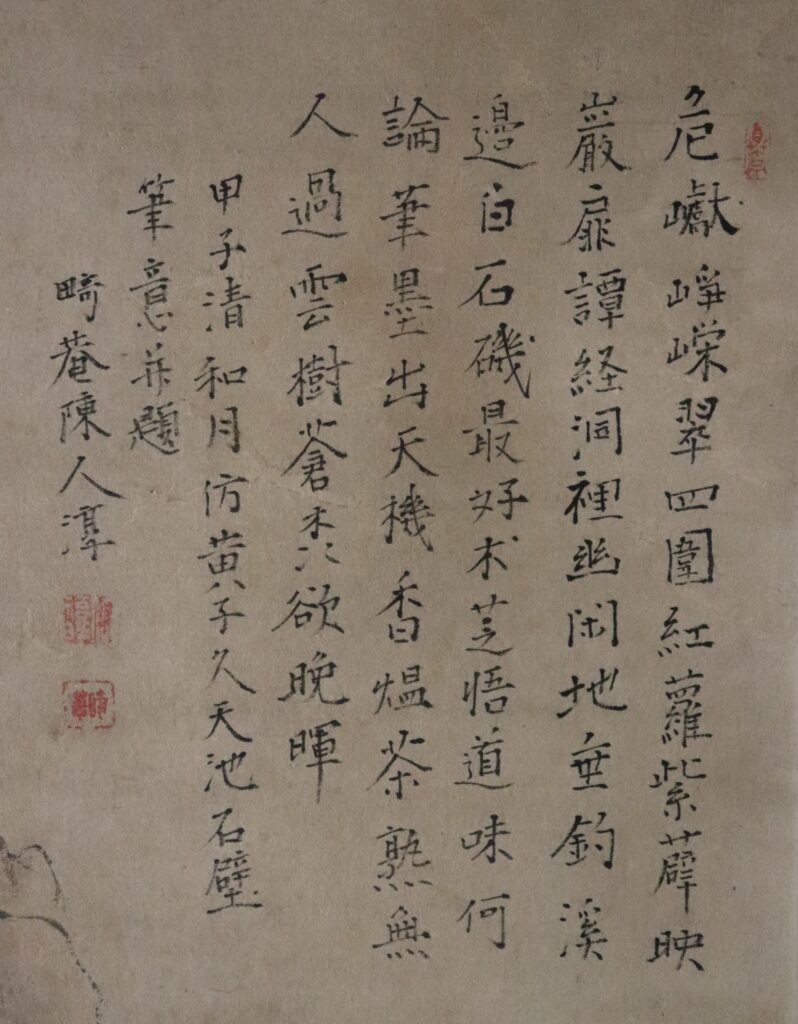

画面右上には畸庵自作の七言律詩が添えられており、その末尾には「黄子久の天池石壁の筆意に仿う」(原文は漢文)と記されます(部分図4)。このことから黄子久、つまり中国・元代末期に活躍した画家・黄公望の天池石壁図をお手本としていることがわかります。

面白いことに、畸庵が模写した天池石壁図の原本(現・藤田美術館所蔵)はかつて多武峰(奈良県桜井市)にある談山神社の千手院が所蔵しており、江戸時代には円山応挙、野呂介石といった画家たちの手で模写されたこともあるようです。畸庵はこの作品を描く以前に熊野に赴いたことがあるのですが、その旅路で多武峰に立ち寄って模写させてもらったのかもしれません。

このように畸庵は旅をすることでさまざまな景色を見、その土地の人々と交流し、時には彼らが所蔵する絵画を見せてもらうことで画家として成長しました。これは彼が師と仰ぐ中林竹洞が、京都移住後、その生涯のほとんどを京都から離れずに過ごしたこととは対照的です。『薄游漫載』の記述からは、竹洞とは異なる道を切り拓いたことに対する、畸庵の画家としての自負がうかがえます。斎藤畸庵を語る際には、やはり「旅」がキーワードとなりそうです。