学芸員コラム

2020年2月15日

第118回 旅をしたり、けんかをしたり――絵双六に見る女性のくらし

当館の入江コレクションの中には、江戸時代から平成までを網羅する多数の絵双六が含まれています。歌川国芳や歌川広重などの著名な絵師たちが腕を振るったカラフルで美しいものも多数あり、見ていて飽きることがありません。

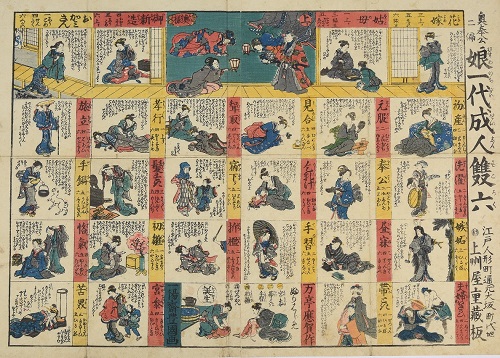

その中から、今回は「奥奉公二偏 娘一代成人双六」(万亭応賀作、歌川豊国〈三代〉画)をご紹介します。これは、同じ絵師・作者による「奥奉公出世双六」(弘化元年~元治元年)の続編。女性が生まれてから元服、奉公、見合い、初産などを経て「奥様」(上流の武家や富商の妻)を目指す出世双六です。

女の「上り」(ゴール)が良家の奥様になることだという当時の社会通念を示したものとして説明されることの多いこの資料ですが、今回はそれだけではなく、もう少し個々のマスを詳しく見てみたいと思います。

天保14年~弘化4年(1843~1847)/当館蔵

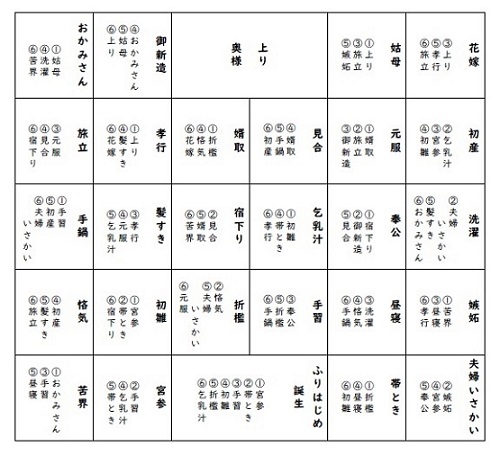

「ふりはじめ(誕生)」と「上り(奥様)」の2つを入れて全28マス。具体的にどのようなマスがあるのでしょうか?

【最下段右から】 夫婦いさかい、帯とき(幼児が初めて普通の帯を用いる祝い)、誕生、宮参、苦界(遊女のつらい境遇)

【下から2段め右から】 嫉妬、昼寝、手習、折檻(せっかん:厳しく叱ること)、初雛(生後初めての節句)、悋気(りんき)

【下から3段め右から】 洗濯、奉公、乞乳汁(もらいぢち:母親の乳が出ないときに他の女性から乳をもらって与えること)、宿下り(奉公人が休暇をもらって親元へ帰ること)、髪すき、手鍋(てなべ:自分で煮炊きをするような慎ましい暮らしをすること)

【上から2段め右から】 初産、元服、見合、婿取、孝行、旅立

【最上段右から】 花嫁、姑母(しゅうとめ)、奥様、御新造(新妻)、おかみさん

前作の「奥奉公出世双六」では、大奥勤めをして将軍の側室になることが「上り」となっていました。そのため、途中のマスも「お目見え」「おはした」「中老」など、大奥の職制を意識して作られています。

一方、本双六のマスに見られるのは必ずしも職業というわけではなく、家事労働や通過儀礼、日常生活の一コマといった事柄です。庶民にとっては、前作の内容よりさらに身近な内容になったといえるのではないでしょうか。

ところで、双六には、「回り双六」や「飛び双六」などの種類があります。サイコロを振って出た目の数だけ順々に回って進むのが「回り双六」、出た目によっていくつものコマを飛び越えたり戻ったりしながら進むのが「飛び双六」です。

この「奥奉公二偏 娘一代成人双六」は「飛び双六」。最下段中央の「ふりはじめ(誕生)」を見ると、①宮参、②帯とき、③手習、④初雛、⑤折檻、⑥乞乳汁と書かれています。サイコロを振って、1の目が出たら「宮参」、2が出たら「帯とき」のマスに飛ぶ、というわけです。

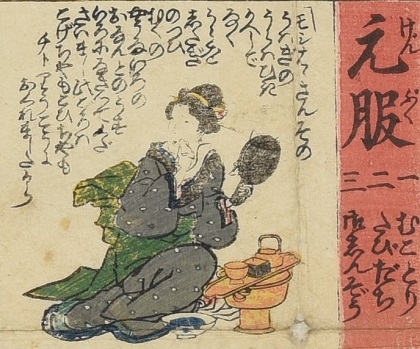

各マスに描かれた女性の絵やセリフからは、当時の風俗や社会通念がうかがえます。たとえば「元服」。

女性の場合、「元服」とは結婚・出産した女性が眉をそり、お歯黒をして髪型も丸髷に変えることを指します。このマスに描かれている女性はお歯黒を付けようとしているところ。鏡をのぞきながら、着物を仕立てようとしている母親に注文をつけています。

「モシ、はゝさん。そのうハぎのうらハひきかへしでなく、うらをしたぎのつひむくのやうないろの、おなんとのうすいろになさつてくださいまし。此ごろハ、こげちやもこひちやも、チトりうこうにおくれましたから。」

着物の袖口や裾回しには表と同じ布を使うのではなく、今流行りの「薄御納戸色」の布にしてくれ、と言っているのです。御納戸色はねずみ色がかった藍色で、江戸時代に流行した色の一つ。若い女性が流行に敏感なのは昔も今も一緒…といったところでしょうか?

当時の「結婚」観がうかがえるのは「婿取」。

「そなたのすいた男をやうし(養子)にもらふと、おぢいさんやおとつさんのたんせい(丹精)なされた此いへ(家)がたちません。そこでとしハとつてゐるけれど、あそこの手代ハあそびにひとばんいつたこともなく、たゞ玉にきずハことばつきがをかしいばかり。アヽサ。いゝもわるいもとうざ(当座)の事、ぢきになにかゞよくなつてきますハな。」

母親が娘に婿養子をとって「家」を継がせようとしているようですが、好きな男ではなく、言葉遣いは変わっているが真面目な男を勧め、「良いも悪いもその時だけのこと。すぐに慣れてくる」と諫めています。現代の感覚からすると、ちょっと暴論…?

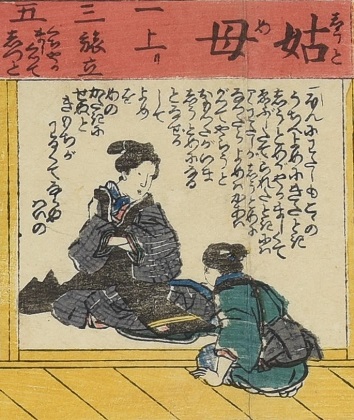

一方、「家」で嫁を厳しく監督する立場にある「姑母(しゅうとめ)」の心持ちはというと…

「ほんに、わたしもこゝのうちへよめにきたとき、しうとめがやかましくて。ゑぶしたてられたときにハ、アヽわたしがしうとめになつたら、よめハかあいがつてやらうとおもつたが、いましうとめになると、なぜかしてよめをめのかたきにせぬときもちがわるくてならぬハいの。」

「ゑぶす(いぶす)」とはいじめて困らせること。自分が嫁のときはやかましい姑にうんざりして「私が姑になったら嫁は可愛がってやろう」と思っていたが、いざ姑になってみると嫁をいじめてしまう…。人間をよく観察したセリフで、ちょっと考えさせられてしまいます。

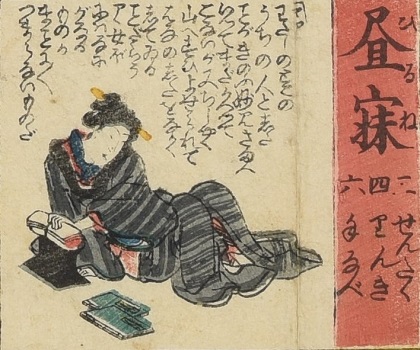

ほかにも、当時の女性のくらしがうかがえるマスがたくさん。たとえば、女性が夫とともに旅に出ている「旅立ち」。江戸時代後期には、庶民女性が旅に出ることも珍しくはなくなりました。

髪を結い直しているときに夫から呼びつけられ、下女も見つからなくて焦っている妻を描いた「髪すき」

夫が自分を放ったらかして遊び歩いているので「女房になんかなるもんじゃない、本当につまらないものだ」と愚痴りながら寝そべっている「昼寝」

すりこぎを振り上げる夫に対して、妻がすり鉢で応戦する「夫婦いさかい」

ちなみに、ここでは夫婦げんかのモチーフとして「すりこぎ」と「すり鉢」が描かれていますが、狂言では鍬と糸巻きだったり、太刀と薙刀だったりするのだとか。「すりこぎ」と「すり鉢」がそれぞれ男女の象徴であるという考え方があること、浄瑠璃にも「連木(=すりこぎ)摺鉢、破鍋に綴蓋」などの文言があったりすることを考えれば、案外、ここでの「夫婦いさかい」は「けんかするほど仲が良い」ということ、なのかも?

ところで、実際にこの双六で遊んだ場合、どのようにして上がっていくのでしょうか。少しシミュレーションしてみただけでも、7000通り以上のルートが考えられることがわかりました。

一番早く上がれるのは「誕生」→「乞乳汁」→「孝行」→「上り」の4手。一方で、なかなか上がれないこんなパターンも…。

誕生→宮参→手習→奉公→宿下り→見合→婿取→折檻→悋気→初産→乞乳汁→初雛→帯とき→昼寝→手鍋→夫婦いさかい→嫉妬→苦界→おかみさん→洗濯→髪すき→孝行→花嫁→旅立→元服→御新造→姑母

と全マスを通ってここまで来て、3が出ると「旅立」、5が出ると「嫉妬」に戻されてしまうのです。先へ進むばかりではなく通ってきたマスに戻されてしまう場合もあるという「飛び双六」の性質ゆえ、出る目によってはループしてしまい、永遠に上がれないことも!

また「奥様」が「上り」とされる一方で、「嫉妬」「悋気」「折檻」「手鍋」「苦界」などのマイナス要素を含んだマスもちりばめられています。特に遊女のつらい境遇を表した「苦界」のマスには「此ところへしづんでハひとまハりやすむ(このマスに止まったら1回休み)」と書かれています。

厳しい身分制度のあった江戸時代ですが、後期にもなると上下の移動も充分にありえました。大奥勤めをして将軍の側室になる女性や武家の妻になる女性から、遊郭へ売られていく女性まで。庶民の期待と不安、女性たちのさまざまな人生を表現したのが、出世双六なのでしょう。

「出世」か、「没落」か。次の一手にかけてサイコロを振り、その結果に一喜一憂。当時の女性たちはどのような気持ちでこの双六を遊んだのでしょうか。われわれも、たまには「資料」として見るだけでなく、実際に遊んでみるのもいいかもしれません。

〈参考文献〉

・『収蔵資料目録11 入江コレクション 絵双六』(兵庫県立歴史博物館、2006年)

・『絵すごろく―遊びの中のあこがれ―』(東京都江戸東京博物館、1998年)

・藪田貫『女性史としての近世』(校倉書房、1996年)