学芸員コラム

2025年7月15日

第168回 島琴陵《蓮図》―江戸時代の姫路の画家

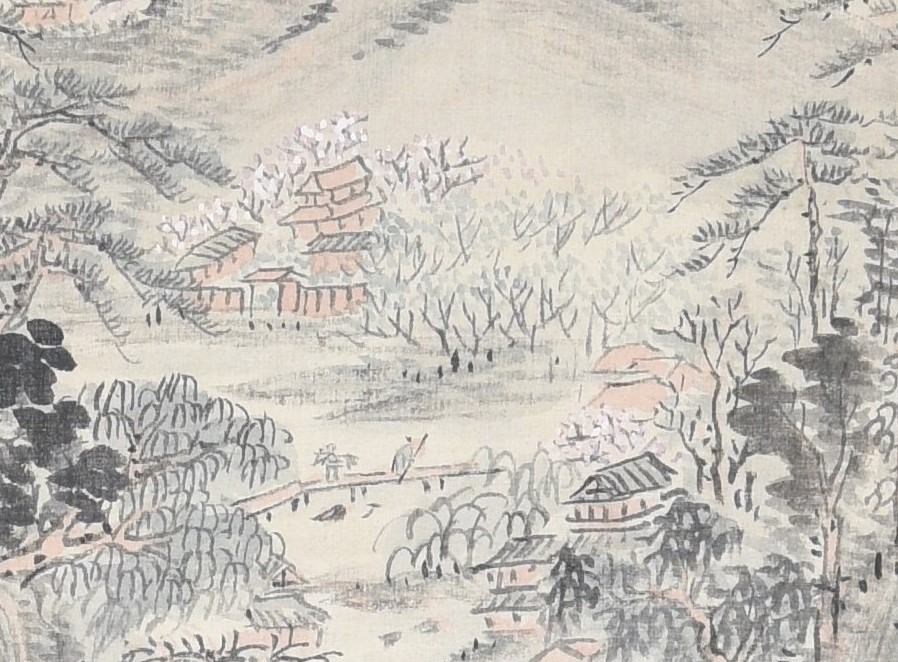

この夏は早くも厳しい暑さに見舞われていますが、蓮の花が見ごろを迎えたのはうれしいことです。今回のコラムでは当館が所蔵する島琴陵(しまきんりょう)の《蓮図》を紹介します。

花弁の先に向かって濃さを増していく蓮の花。開ききった外側の花びらは今にも散ろうとしていますが、大きく広がる葉の陰には、これから開花するつぼみもひかえています。

さらにじっくり観察すると、花弁は太さの抑揚のある墨の線を引き、その内側を白い線で縁(ふち)取って、さらに内側に紅色のグラデーションをほどこして筋を引いています。葉は輪郭線を引かず、緑色を塗った上に葉脈を引き、その線を塗り残しながら墨を塗り重ねて、葉の陰影を細かく変化させています。

蓮という主題は、季節感をもたらしてくれるというだけでなく、泥のなかから生じるにも関わらずけがれのない花を咲かせることなどから君子(人格者)の象徴とされますが、これに加えて「蓮(レン)」の音が連続の「連(レン)」に通じることから、「次の世代が生まれる」という、おめでたい意味をもつ画題としても描かれてきました。

描いたのは、19世紀に姫路で活躍した画家・島琴陵(1782~1862)です。姫路にお住まいの方は、「琴陵」といえば、姫路城の西にある琴陵中学校を思い浮かべるのではないでしょうか。琴陵中学校のある薬師山は、『播磨国風土記』に登場する「琴丘(ことがおか)」に比定されており、同校名はこの「琴丘」に由来するそうですが、島“琴陵”という号(画家としてのペンネーム)も、まさしくこの地名にちなんで付けられたと考えられています。

琴陵は、もと江戸詰めの南部(盛岡)藩士とされ、長崎を経て姫路にやってきました。彼が学んだ南蘋(なんぴん)派の絵画は、緻密な描写や鮮やかな彩色、主題の吉祥性などに特徴があり、琴陵にもおめでたい意味が込められた花鳥画が多く残されています。姫路では、ひと昔前まで「琴陵さん」と呼ばれていたようですが、このことは、彼が地元の画家として親しまれ、その作品が日々の暮らしのなかで身近に鑑賞されてきたことをうかがわせます。

琴陵については、詳しくわかっていないことがまだまだ多くあります。兵庫県ゆかりの画家のひとりとして、これからも調査研究を続けていきたいと思います。