学芸員コラム

2024年12月15日

第162回 畸庵が描いた理想郷

この夏、企画展「齋藤畸庵―城崎の画家が夢見たユートピア―」を担当しました。齋藤畸庵(1805~83)は城崎出身の文人画家です。

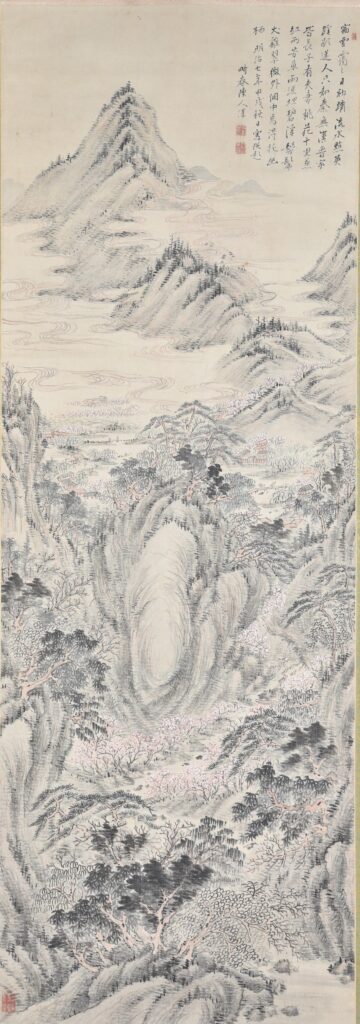

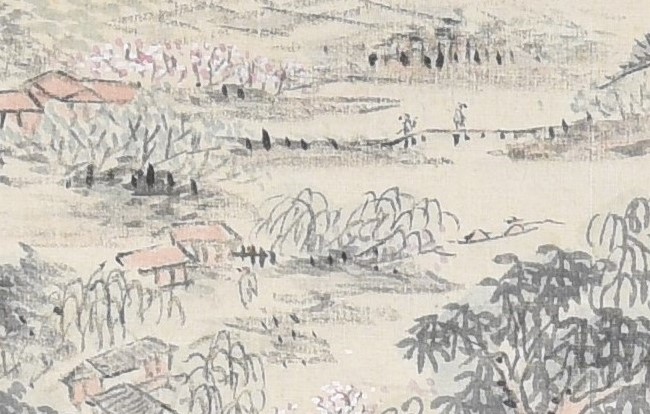

今回のコラムでは、この展覧会に出品した齋藤畸庵《武陵桃源》(1874年、当館蔵 関茂昭コレクション)を取り上げます。細かい描きこみに気づくと魅力がさらに増す作品ですが、ガラスケース越しに鑑賞する展示会場では見えづらく感じたので、この機会に改めて紹介させていただきます。

(1874年、当館蔵 関茂昭コレクション)

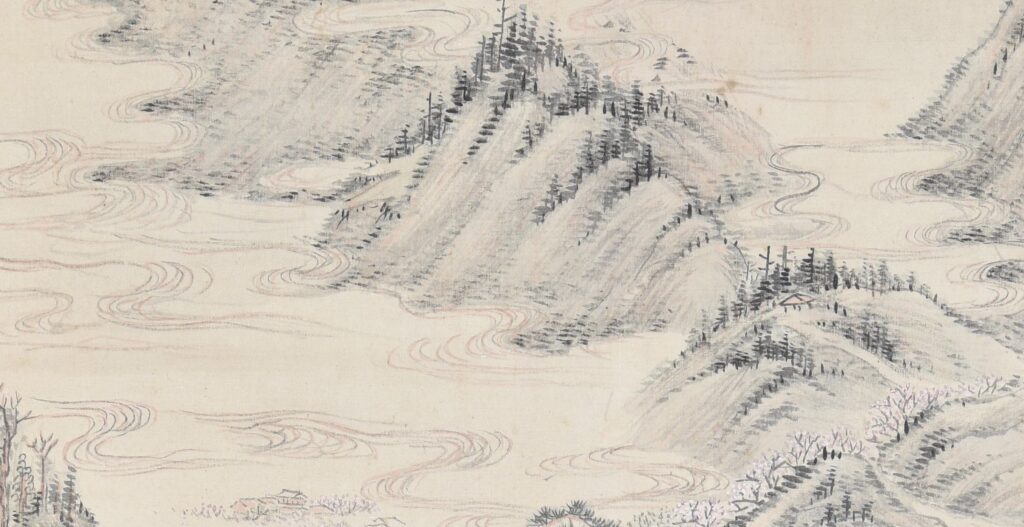

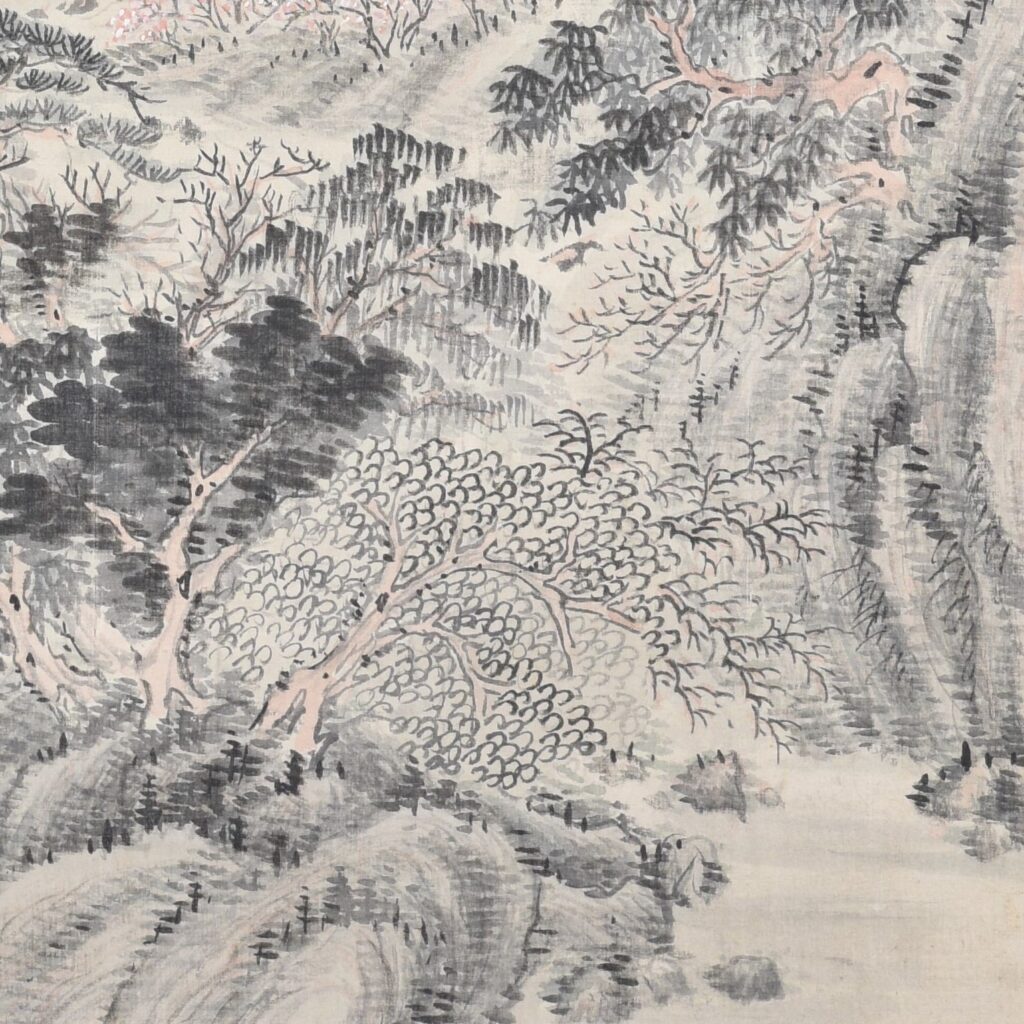

画面は中央にそびえる巨岩で上下に二分されます。下部では谷川に沿って岩壁がそそり立ち、上部では奥へ奥へと尾根が続きます。

上部の山麓を覆い隠すように雲がたなびいています。この絵のようにはっきりとした輪郭線をもつ雲を描くのは、畸庵としてはめずらしいことです。墨の輪郭線に淡い桃色も重ねられていることから、いわゆる瑞雲(紫雲や五色の雲。吉兆としてとらえられる。)として描いているのだと思われます。あるいは俗世を離れた別天地のイメージを重ねているのでしょうか。

実はこの作品は、「桃源郷」のことばの由来となった陶淵明(中国・東晋)撰「桃花源記」の世界を描いています。それは次のような内容です。

中国の東晋の時代、武陵の漁師が桃の花咲く谷川に迷い込んだ。舟を進めると水源に至り、そこには小さな洞穴があった。漁師は舟を乗り捨てて中に入っていった。しばらくゆくと、人びとが耕作にいそしみ、鶏や犬の鳴き声が聞こえる村に出た。漁師は村人たちの歓待を受けた。村人たちは、秦の時代の戦乱を避けてこの地にやってきた人びとの子孫であり、長いあいだ外の世界との接触がなかったため、秦が終わり、漢、さらに魏、晋と王朝が交代したことを知らないまま、穏やかに暮らしていたのだった。しばらくの滞在ののち漁師は帰路についたが、その後この村にたどり着くことは二度とできなかった。

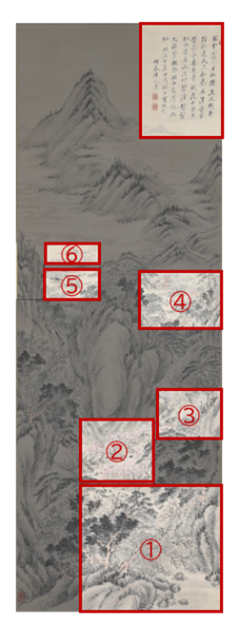

これをふまえて畸庵の作品の細部を見てみましょう。

①画面右下に河口があります。

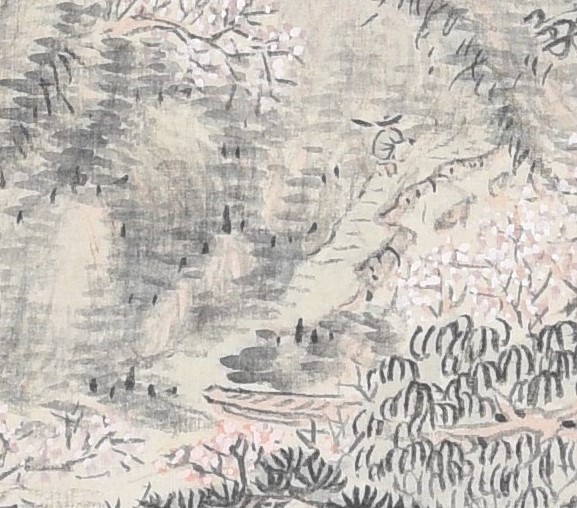

②河口から川をさかのぼると両岸に桃の花が咲く川岸に出ます。

③川幅は細くなり、木陰には乗り捨てられた小舟が見えます。そこから続く小道の先に櫂を肩に担ぐ漁師のすがたがあり、巨岩のすき間にできた洞穴に向かって歩いています。

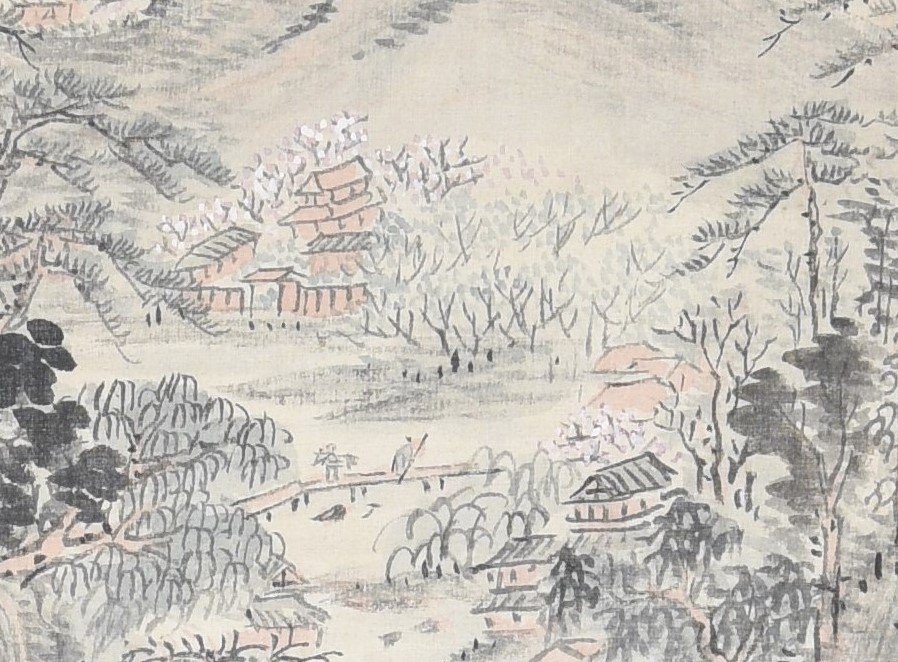

④洞穴を抜けた先には数軒の家が現れ、川に架かる橋には杖をつく老人のすがたも見えます。

⑤上流では、柳が風になびき、小舟を浮かべて釣りをする人影もあります。

⑥さらに奥に目をやると、桃の花が咲き乱れ、その先は深い雲気のなかに消えてゆきます。

およそ140×50センチの画面に対して、この絵のなかの人物は1センチにも満たないほどの大きさで描かれています。うっかりすると見落としてしまうほどの存在感ですが、「桃花源記」だと気づくことで、描かれた景色の見え方が変わってきます。

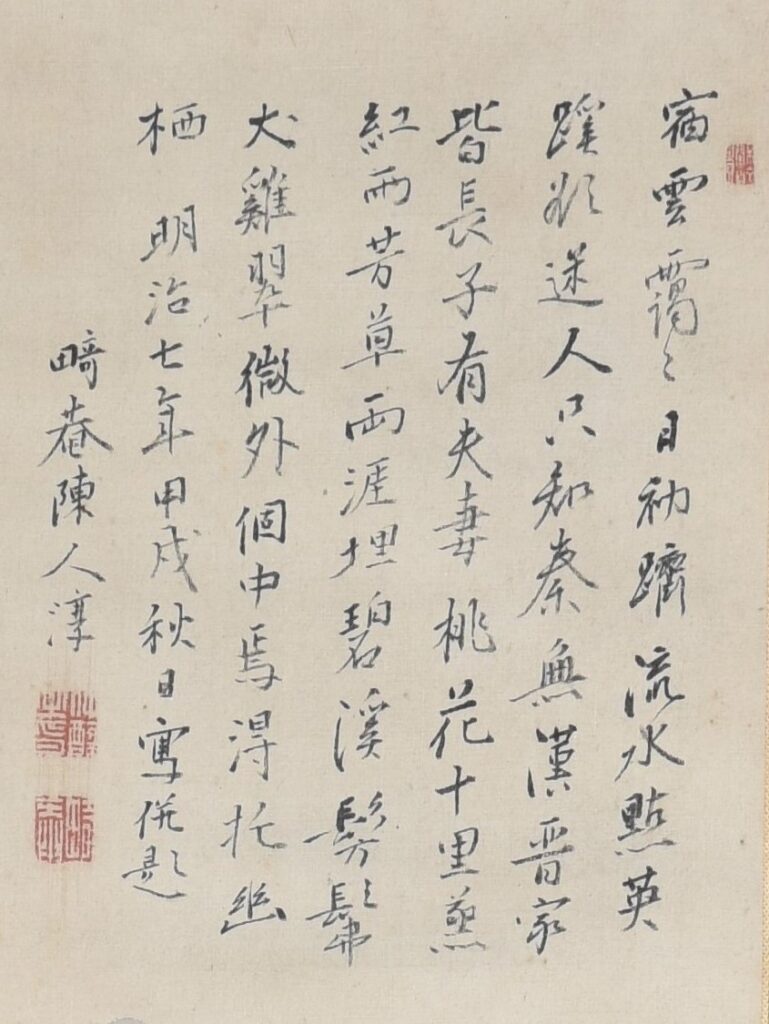

さてこの作品の画面右上には畸庵自身による詩が添えられています。その大意は次のようなものです。

夜来の雲がたなびいて日はようやく昇ったばかり

水面に点々と花びらが流れ小道は人を迷わせようとする

人々はただ秦の時代を知り続く漢晋を知らない

家々にはみな長子や夫婦がいて後継ぎの心配がない

桃の花びらが赤い雨のように降る

芳しい草が両岸に茂り青々とした谷を埋めつくす

桃源郷を思い起こす 青山のかなたの鶏犬の鳴き声

なんとかしてこの絵のなかで静かな家に身を寄せることができないものか

明治七年甲戌(1874年)秋の日、描き詩を題す 畸菴陳人淳

山水画を描き続けた畸庵の真意が、この絵のなかで暮らしたいという最後の一節に込められているようにも感じられます。

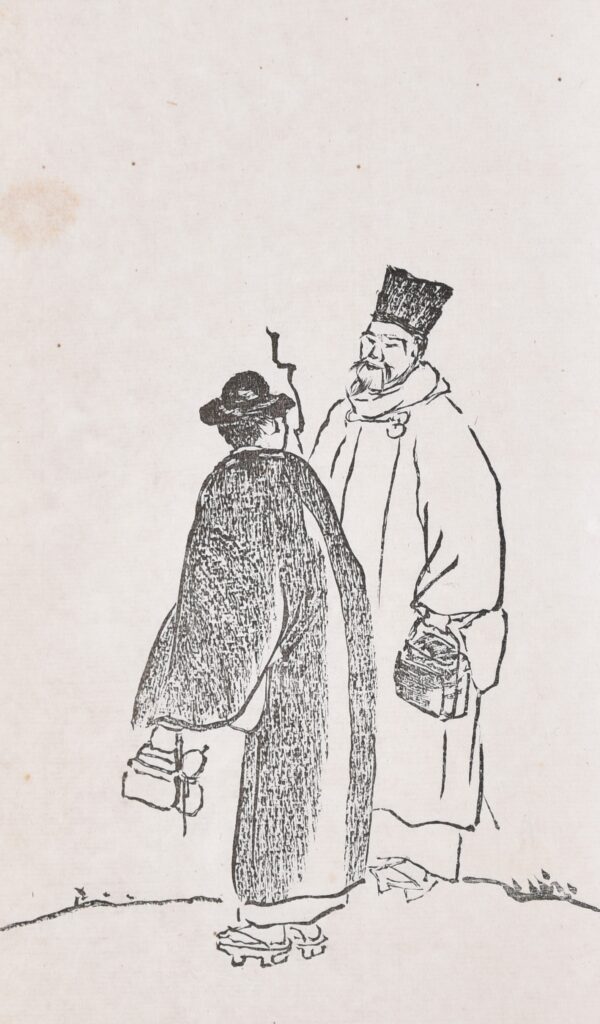

『畸庵翁薄游漫載』(1912年、当館蔵 喜田文庫)より

畸庵の晩年の山水画には、長い杖を持つ老人が景色を眺めているようすがよく描かれます。そのすがたは、日本画家・木村香雨が描いた畸庵の肖像に重なります。自身の「分身」ともいえる人物を登場させる山水画の世界は、まさしく畸庵にとってのユートピアだったのではないでしょうか。