学芸員コラム

2024年11月22日

第161回 「歌枕」としての妖怪

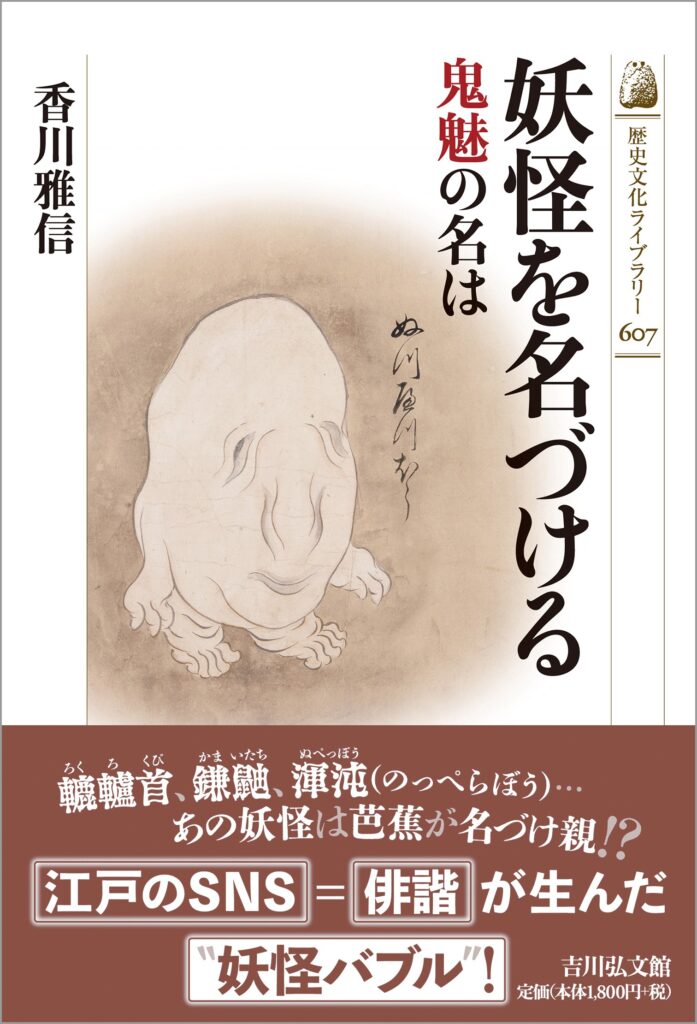

今年の8月に、『妖怪を名づける 鬼魅の名は』と題する単著を吉川弘文館から上梓した。この本の内容を「大風が吹けば桶屋が儲かる」方式でまとめるならば、「ポケモンを生み出したのは松尾芭蕉である」ということになる。詳しくは本書をお読みいただければと思うが、要するに日本の妖怪がこれほどまでに種類豊かになった背景には、江戸時代の俳諧が大きな役割を果たした、というのがこの本の大きな主張の一つである。

ちなみにサブタイトルはもちろん2016年に大ヒットした映画『君の名は。』のパロディだが、「鬼魅」という言葉は私の造語ではなく、妖怪的な存在を表す言葉として古くから使われているもので、「鬼」は幽霊を、「魅」は化け物を意味する(「魅力」という言葉はもともと人間をたぶらかす化け物の妖しい力のことを言う)。さらに言えば、日本における「妖怪」という言葉の初出は『続日本紀』だが、「鬼魅」はすでに『日本書紀』の中で用いられているので、実は「鬼魅」の方が「妖怪」よりも歴史が長い。しかも当時の「妖怪」は怪しい「現象」を指し、一方「鬼魅」は怪しい「存在」を指す。現在の妖怪のニュアンスに近いのは、「鬼魅」の方なのである。

さて、この本では主に俳諧と妖怪との関係について触れたが、今回の学芸員コラムでは和歌と妖怪との関係について触れることにしたい(一部、拙著の内容と重複しているが、ご了承願いたい)。

元禄14年(1701)に刊行された『摂陽群談(せつようぐんだん)』は、摂津国(現在の大阪府北部・兵庫県南東部)の地誌である。国内の名所を山・滝・岡・川などに分けて紹介しているが、現在の私たちから見るとやや奇妙に見えるのは、名所のそれぞれを歌名所・俗名所に大きく分類し、しばしば和歌とともに紹介している点である。芳賀登は、この『摂陽群談』を「地方の和歌名所をよんだ歌の収録集のごとき体裁」と評しているが、実は江戸時代前半の地誌は多かれ少なかれそうした性質を持つものであった。

そもそも名所とは、伝統的に「歌枕」、すなわち和歌に詠まれた場所のことを指していた。だから日本各地の名所について記した江戸時代前半の「名所記」は、必然的に和歌と不可分のものであった。時代が下るにつれて交通が整備され、多くの人々が実際に旅を楽しむことが可能になってくると、伝統的な「歌枕」以外の名所がおびただしく「発見」され、「名所図会」や地誌などに記されるようになっていくが、それでも和歌とのつながりは江戸時代を通じて失われることはなかったのである。

ところで、この『摂陽群談』の末尾、巻第十七「雑類」は、「その他」の名所を紹介したものとなっているが、その中では実に十一種もの「怪火」、すなわち火の妖怪が紹介されているのである。

浜火 尼之火(山伏火) 主馬火 日光坊火 虎宮火 木部火(高入道之火) 沖猛火 荻野火(扇野の火) 仲山火 鱣畷火(狸火) 龍燈火

現代日本人の妖怪観に多大な影響を与えた漫画家の水木しげるは、「妖怪図鑑」の決定番と言える1974年の『妖怪なんでも入門』(小学館)の中で、日本の妖怪の中で最も多いのは火の妖怪であると述べている。私も今回の拙著の中で、17世紀から18世紀にかけての妖怪の名称を集約してみたが、確かに名前のついた妖怪の中で「怪火」が占める割合は圧倒的に大きい。

江戸時代において最も有名な「怪火」は、河内国(大阪府南東部)の「姥が火」である。枚岡(ひらおか)神社(東大阪市出雲井町)の灯明の油を盗み取っていた老婆が、死後にその神罰によって老婆の顔のある火の玉と化し、夜な夜な飛び回るという怪異譚は、河内国柏原村(大阪府柏原市)の肥料商で俳人でもあった三田浄久(さんだじょうきゅう)によって紹介され、また大坂の俳壇の中心人物でもあった井原西鶴(いはらさいかく)の『西鶴諸国ばなし』に取り上げられたことで、一躍有名になっていった。

『摂陽群談』に紹介された「仲山火(なかやまのひ)」は、この河内の「姥が火」とよく似た伝承を持っている。「仲山火」は島上郡山崎(大阪府島本町)から出て中山寺(兵庫県宝塚市)に毎夜のようにやってくるという怪火である。昔、中山寺の僧が京都からの帰り道で盗賊に遭ったが、僧の修法により盗賊にはたちまち仏罰が下った。おのれの罪を悔いた盗賊は、中山寺に常夜灯の油を寄進したのだが、あろうことかその油を盗んだ者がおり、死後その罪障によってこの怪火と化したのだという。

なお、伊丹市には同様の怪火が「油返し」の名で伝えられている。初夏の闇夜、あるいは寒い冬の夜に昆陽池(こやいけ)の南の墓地から現れ、昆陽池・瑞(ず)ヶ池の堤を通って、天神川のほとりから中山寺へ上がるのだという。昔、中山寺の油を盗んだ者の魂であるとも、狐の嫁入りとも、また狼の火であるとも言われている(『民間伝承』第5巻第5号)。「油返し」の火は、尼崎市の庄下川(しょうげがわ)にも出るとされ、やはり中山寺の油を盗んだ者の魂と伝えられている(『尼崎今昔物語』)。

同じく『摂陽群談』に紹介された「鱣畷火(うなぎなわてのひ)」は、川辺郡東多田村(兵庫県川西市)の鱣畷(うなぎなわて)に現れるという怪火で、人の形で現れ、時には牛を引き手に火を掲げた姿で現れるので、知らない人は煙草の火を借りて世間話をしたりすることもあるという、何とものんきな話も伝わっている。またの名を「狸火」とも言うが、水木しげるも小学館の入門百科シリーズの一つ『妖怪100物語』に、「狸火」の名前でこの話を紹介している。

『摂陽群談』にこうした火の妖怪が多く紹介されているのはなぜだろうか。実は同じ巻には、怪火の記述と並んで「白井蛍見」「安蛍見(やすのほたるみ)」「車瀬蛍見」などの「蛍見」が記されている。このうち「白井蛍見」には「一説天正年中、明智日向守一族、戦死の火炎也と云へり」という説明がある。一方、怪火である「主馬火(しゅめのひ)」には「信長公の家臣、於是追討に討たる、猛火也と所伝せり」、「沖猛火(おきのもうか)」には「享禄年中の戦死、正六位上兼右近衛府生秦武文、亡魂の火也と云伝ふ」という同様の説明が書かれている。これらを踏まえると、蛍も一種の怪火として考えることが可能だが、蛍はまた伝統的な和歌の重要な題材の一つであり、芳賀登が『摂陽群談』を「地方の和歌名所をよんだ歌の収録集のごとき体裁」と述べていたように、ここでの「蛍見」は一種の「歌枕」として紹介されていると言えるだろう。だとするならば、怪火もまた同様に詩歌の題材、「歌枕」として記されたのではないか。

実際に怪火を見て和歌を詠む者はいたのである。京都町奉行の与力を務めた神沢杜口(かんざわとこう)による随筆『翁草(おきなぐさ)』によれば、寛政3年(1791)の夏、備中鴨方藩(岡山県南西部)の侍医であった西山拙斎(せっさい)と歌人として知られた京都の伴蒿蹊(ばんこうけい)は、京都の田野にあらわれる怪火「六反火(ろくたんび)」および「宗玄火(そうげんび)」を見て、次のような和歌を詠んでいる。

数々にもゆる蛍のそれならで雨にもきえぬ光りあやしき 拙斎

降くもる雨に迷ひてもゆる火は松のともしにまがひしもせず 蒿蹊

おそりなきますらたけ雄の心かも鬼火の光いかづちの雨 同

文化3年(1806)刊の『諸国周遊奇談』には、近江国堅田村(滋賀県大津市)に伝わる「化(ばけ)の火」という怪火についてのエピソードが紹介されている。「化の火」は曇りの夜あるいは小雨の夜に現れる怪火で、どういうわけか相撲を取る人のような形をしており、力自慢の者がたびたびこの「化の火」に勝負を仕掛けたが、かえってしたたかに投げられてしまうことが多かったという。ここまで来ると、怖いのかなんなのかよくわからない。怪火と相撲を取ろうとする方もする方だ。

そして、ある旅の僧がこの「化の火」を見て詠んだ歌がこれ。

ばけの火と聞てあふみにくれはとりあやしかたゝのたがうき身とも

このように、江戸時代に怪火が和歌の題材となっていったのは、ひとえに怪火が無害な存在となっていたためである。詳しくは拙著をご参照いただければと思うが、中世までは怪火のたぐいは「光物(ひかりもの)」と呼ばれ、何か悪いことが起きることの前兆(「怪異」と言う)とされていた。そして朝廷や幕府には、「怪異」の情報を収集し、どのような災厄が起きるのかを判断する危機管理のシステムが備わっていたのである。ところが江戸幕府は、こうした「怪異」に基づく危機管理のシステムを放棄してしまった。怪火は不吉な出来事の前兆ではなくなり、ただ「見える」だけのものになってしまったのである。

凶兆としての恐ろしさを失った怪火は、江戸時代の人々の好奇心の対象となっていった。花見よろしく弁当持参で怪火を見物に行ったり、極端な場合には怪火を呼び寄せて戯れる者もいたのである。「狸火」に煙草の火を借りて世間話をしたり、「化の火」に相撲の勝負を挑んだりするというのも、そうした江戸時代の人々の怪火に対する態度をよく表している。

そして、こうして無害なものとなった怪火に、江戸時代の人々は名前をつけていったのである。それは近所の野良猫にあだ名をつける感覚に近いものかもしれない。困った存在だが、取り立てて大きな損害をもたらすわけでもない相手に対して、注意喚起と若干の親しみを込めて名前をつけていったのだと考えられる。これが江戸時代に名前を持った妖怪の種類が急増した背景でもあった。

このコラムでは和歌と妖怪の関係について注目したが、江戸時代に大きな発達を遂げ、教養として広い階層に普及した俳諧は、妖怪の名前の爆発的な増加(私は「江戸の妖怪爆発」と呼んでいる)にさらに強い影響をもたらしたと考えている。そのあたりの事情については、是非とも拙著をお読みいただければと思う。