学芸員コラム

2024年6月27日

第158回 年齢や身分に応じたよそおいを――絵双六に見る女性のくらし(2)

現在、当館1階のコレクションギャラリーにて「近世庶民女性の生活文化―女性のよそおい―」と題したテーマ展示を行っています。江戸時代、女性の装いは美しさだけではなく、身分や年齢、未婚・既婚などの表現方法でもありました。この展示では当時の女性たちの装いについて、館蔵品を中心に紹介しています。

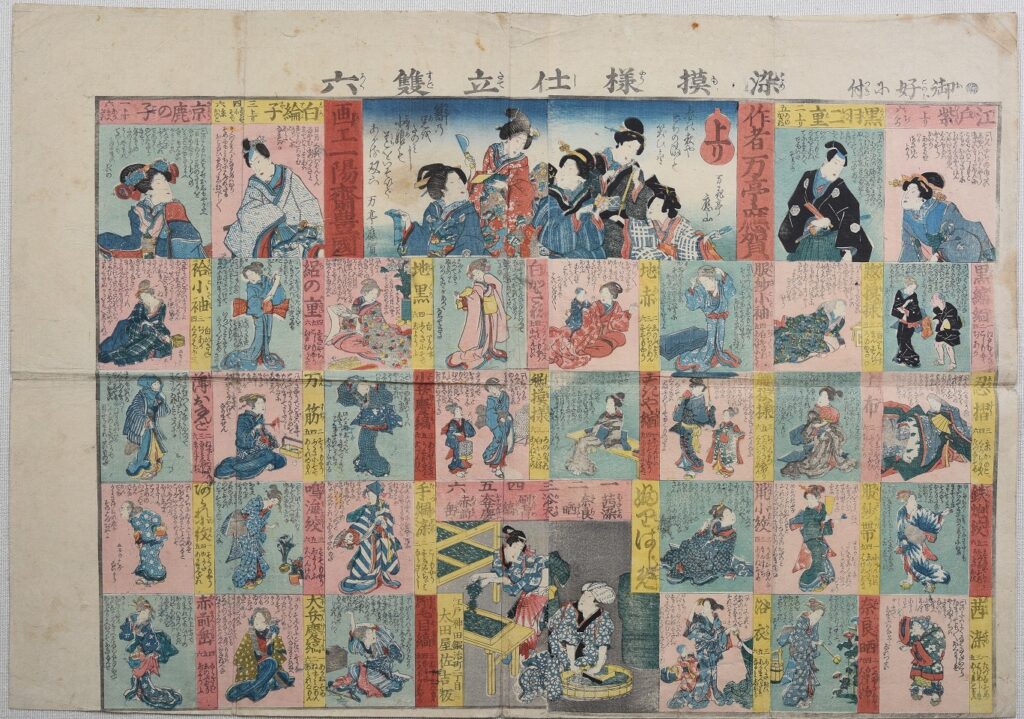

今回のコラムでは、展示品の中から「御好に付 染模様仕立双六」を掘り下げたいと思います。これは、着物の染模様を題材にした双六です。

天保14年~弘化4年(1843~1847)/当館蔵

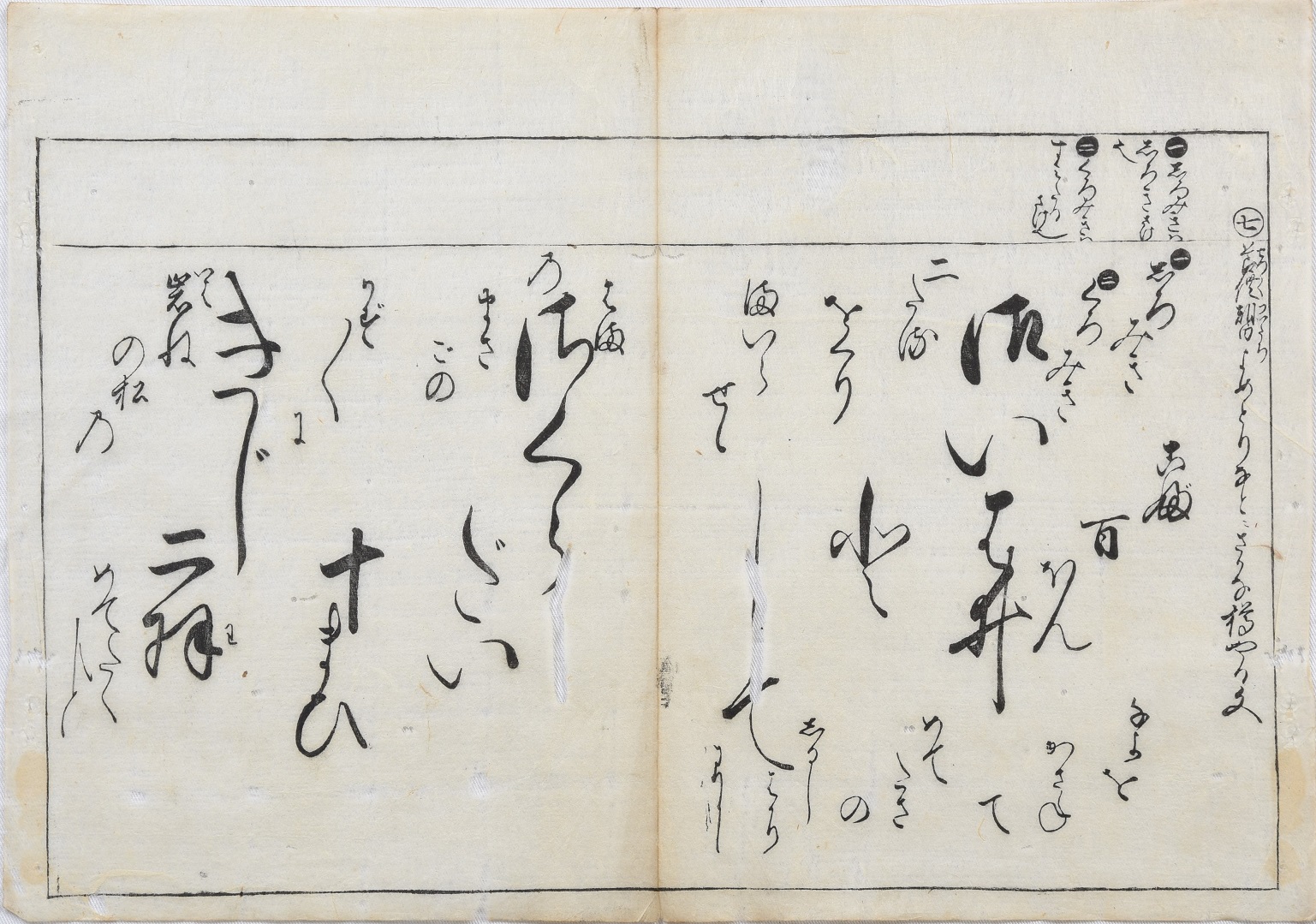

文章は戯作者・万亭応賀、絵は歌川豊国によるもので、江戸時代後期の天保14年~弘化4年(1843~1847)頃に出版されました。双六には、サイコロを振って出た目の数だけ順々に回って進む「回り双六」や、出た目によっていくつものコマを飛び越えたり戻ったりしながら進む「飛び双六」などがありますが、これは「飛び双六」です。

今回の染模様双六も同じ作者・絵師というだけあって、作品のテイストが非常によく似ています。男性作者によって書かれたものであることや、双六という遊び道具に描かれたものであるということに注意する必要はありますが、マスに描かれた女性はみな一様にいきいきと生活を送りながらも、ちょっとした不満を抱えていたり、ちょっと愚痴を言ってみたりしていて、その内容から当時の女性のくらしが垣間見えるのが面白いのです。

双六については、以前にもこの学芸員コラムで「奥奉公二偏 娘一代成人双六」を取り上げました。これは、女性が生まれてからさまざまな儀礼を経て「奥様」(上流の武家や富商の妻)を目指す出世双六で、各マスに描かれた女性の絵やセリフから当時の風俗や社会通念がうかがえることを紹介しました。

展示会場では個々のマスについてあまり詳しく説明できませんでしたので、ここで少しだけご紹介。

ふりはじめ(ふりだし)には染織の前段階の養蚕、上りには裁縫ばさみやものさしなどを持って衣装を仕立てる女性たちを描き、その他のマスには様々な色や柄の染模様を配しています。

ふりはじめと上りを含めて全34マス。それぞれのマスは以下のとおりです。

【最上段右から】江戸紫、黒羽二重、白綸子、京鹿の子

【2段目右から】黒縮緬、惣模様、地赤、白かさね、地黒、絽の重、袷小袖

【3段目右から】忍摺、上布、腰模様、すきや縮、裾模様、小弁慶縞、万筋、薄おなんど

【4段名右から】鉄砲絞、服紗帯、鼠小紋、手綱染、鳴海絞、あられ小紋

【最下段右から】茜染、奈良晒、浴衣、刷毛目縞、大弁慶縞、赤前垂

タイトルには「染模様」と入っていますが、あられ小紋や大弁慶縞といった模様だけではなく、綸子や縮緬といった生地の素材、惣模様や裾模様などのデザイン、袷や浴衣など仕立て方に関する用語も見られ、裁縫や染織についての知識を幅広く得られるように作られたものであることが分かります。

最上段は右が「江戸紫」、左が「京鹿の子」など東西に分かれて配置されています。また、上段には奥女中や大名家夫人らしき女性、下段には庶民層の女性が描かれています。番付を意識した構成なのかもしれません。

個々のマスを見てみましょう。 最上段左の「京鹿の子」では、赤・青・水色の鹿の子絞りの着物を着た女性が描かれています。「鹿の子」は布を糸でくくって染めるもので、出来上がった模様が子鹿の模様に似ていることからこのような名前がついたとされています。髪には華やかな飾りのついた両天簪をさしており、大名家など比較的身分の高い女性と思われます。

女性「このはるはどうぞおしもやかたへ一日まゐり、花のさかりをながめながら、下々のをなごのゆきかよふなりも見たいが、モシよいおなごがふうふづれであるくのを見たら、きまゝ身まゝのたのしみがうらやまれてどうもなるまいはいの」

添えられたセリフは、下屋敷へ行って花見をしたいが、気ままな庶民女性の姿を見かけたら羨ましくなってしまうだろうな…と、庶民女性の身軽さを羨むもの。必ずしも大名家の女性しか着られないというわけではないでしょうが、「京鹿の子」が比較的高級なブランド品であることを、絵とセリフで感覚的に理解できるようにしてあるのでしょう。

また、衣装は身分だけではなく、季節も大きく関係してきます。夏の着物として用いられた「絽の重」のマスには七夕の短冊を持った女性、上質な麻織物である「奈良晒」には朝顔に水をやる女性が描かれていて、その着物に適した季節が分かります。「袷小袖」では、直接的にセリフでも表現しています。

女性「あはせしぶんがいちばんきがせいせいとして、しのぎようございますね」

「袷小袖」は単に対して表地に裏地を縫い合わせた小袖のことで、近世では旧暦の4月1日~5月4日、9月1日~8日の期間、つまり比較的過ごしやすい時期に着るものでした。マスに描かれた女性も「袷を着るような時期が一番過ごしやすい」と述べています。

着物の色合いにもいろいろと意味が込められていたようです。「服紗小袖」のマスで、折りたたまれた着物の傍らで笄に手をやって身支度をしているらしい女性のセリフは、次のように書かれています。

女性「わたくしはふくさをもへぎかそらいろにでもそめさせやうとぞんじましたが、らいねんはかたづきますゆゑ、そのつがふのよいやうにおなんどにでもそめさせませうよ」

服紗(小袖)を萌黄色か空色という明るめの色に染めようと思っていたが、来年は「片付く」ので、その都合のよいように御納戸色にでも染めさせよう…。「服紗小袖」は服紗のような柔らかな絹布で作られた小袖のこと。御納戸色というのは緑色を帯びた深い青色のことで、江戸時代後期に流行った色です。

嫁入りに際して着物を暗めに染める、ということかと最初は読み取っていたのですが、よく見るとこの女性、眉がありません。当時は出産をすると眉を剃っていたため、この女性は当時の社会通念から考えれば、嫁入りや出産をした女性ということになります。それでは、「片付きますゆえ」とはどのような意味なのでしょうか。実際のところは分かりませんが、もしかしたら隠居することをこのように表現したりしたのかもしれません。年齢や立場に応じて「好ましい」とされていた色合いのあることがうかがえます。

最後に、双六という遊び道具らしい表現がなされているマスを紹介しましょう。

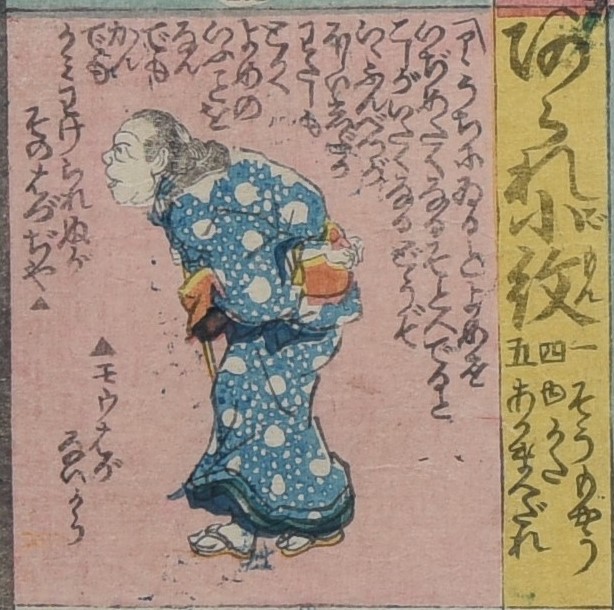

「あられ小紋」とは、霰模様の小紋(全体に細かい模様の入った着物)です。マスの挿絵では細かな粒の間にかなり大ぶりの水玉も描かれていますが、近世では細かい模様が規則正しく並べられた鮫小紋を指していたと言われています。腰を曲げて歩く女性が描かれており、落ち着いた柄行きから年配の女性が着ることが多かったことが想像されます。女性は嫁の愚痴をこぼしているようですが…これは解説するより、ぜひ原文を読んでみてください。

女性「アヽうちにゐるとよめをいぢめたくなる、そとへでるとこしがいたくなる、どうぞいゝふんべつがほしい、したがわたしもとかくよめのいふことをなんでもかんでもかみわけられぬが、そのはづぢや、もうはがないから」

着物の流行は日々移り変わっていくものですし、年齢や立場に応じた色合い・柄行きというのは感覚的なもので、なかなか記録には残らないもの。すべてのマスを読み解くことは難しいですが、このような模様の着物をどのような女性が着るのが「一般的」であったのか、それを想像させてくれる興味深い資料です。

ここで展示会場に話を戻して…鏡台と柄鏡、鉄漿道具は昨年度に当館に寄贈されたもので、今回が初のお披露目となります。

柄鏡は約52点というなかなかのコレクションで、いまだ整理作業を継続中。今回はそのうち5点を展示しています。いずれも裏面には家紋や吉祥文様などが入っていて興味深いので裏面ばかりを展示していたら、表面の鏡部分はどうなっているの?表面も見たい!というご要望をいただきました。というわけで、1点は立てて展示することに。

江戸時代の鏡はどのくらい顔が映るのか!?ガラス越しではありますが、是非試してみてください。

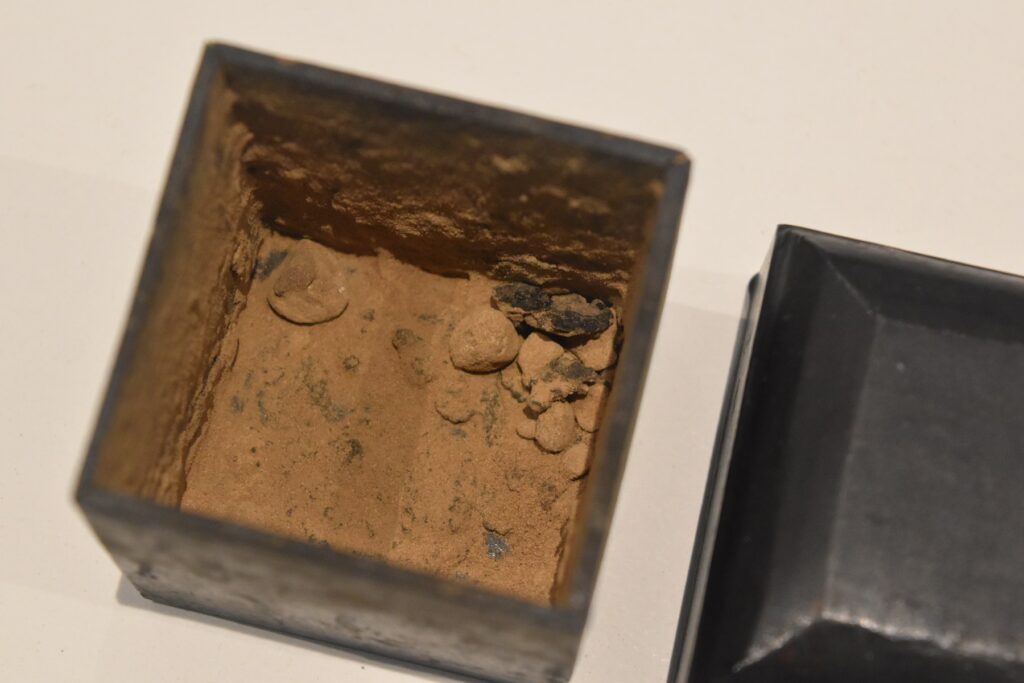

展示会場では見られない、展示のこぼれ話をもう1件。鉄漿道具の一つ、五倍子箱の内側には五倍子粉が残っていました。

五倍子粉はヌルデ(ウルシ科の落葉小木)の木にできる虫こぶを乾燥させて粉にしたもので、歯を黒く染める際にはこの五倍子粉と鉄漿水を交互につけていきます。この道具が実際に使われていたことを示す痕跡で、どのような女性が使っていたのか、想像をめぐらせるのも楽しいです。

そのほか、メイク術の指南書や化粧道具、櫛・笄などの髪飾りも展示。観覧無料、7月7日(日)まで。是非ご覧ください。