館長ブログ

2020年6月17日

茨木のり子への想い~詩人と歴史~

「緊急事態宣言」解除を受けて6月2日、当館も開館をすることになったのですが、そのお知らせをするに当たって、総務課長から「館長のメッセージを出してはどうか」、と提案されました。予期していなかったのですが、たしかに、未曽有のコロナウイルス禍を経験している最中、歴史博物館が、歴史としての「今」を発信しないのは不自然だと納得し、挨拶文について考え始めました。

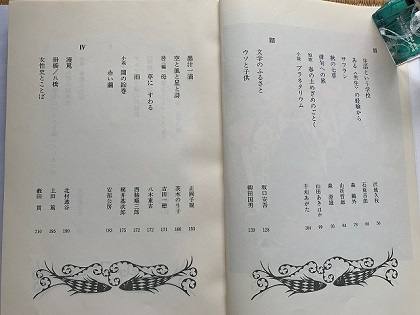

しかし、通常の挨拶文ではこの瞬間を表現するのは物足りない、さてどうするか…。そこで思い付いたのが、詩でした。書棚の詩のコーナーに立ち、手に取ったのは茨木のり子さんの詩集です。なぜなら彼女の詩集が一番、たくさんあるからで、なにか手がかりをと手に取ったのが『食卓に珈琲の匂い流れ』(花神社、1992)でした。パラパラめくっていて出会ったのが、つぎの詩「問い」でした(引用は原文の改行通り)。

人類は もうどうしようもない老いぼれでしょうか

それとも まだとびきりの若さでしょうか

誰にも 答えられそうにない 問い

ものすべて始まりがあれば終りがある

わたしたちは いまいったいどのあたり?

颯颯の 初夏の風よ

内容はもちろん、季節感もピッタリの詩に感動、即座に決まりました。開館挨拶では、この詩に付けて短文を綴り、「大きな歴史も小さな歴史も」と題を付けました。

わたしが大正15年(1926)生まれの女流詩人に出会ったのは、妻のお蔭です。中学か高校の国語の教科書に載っていた詩が、強烈に印象に残っていたということから、ある時、二人の話題に上ったのです。それは「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」で終わる『自分の感受性くらい』でした。

教えられて読んだ時の強烈さは、忘れられません。パンチを食らった気分になりました。つぎに出会ったのは、「わたしが一番きれいだったとき」。その一節に、こうあります。

わたしが一番きれいだったとき わたしの国は戦争に負けた

そんな馬鹿なことってあるものか ブラウスの腕をまくり卑屈な町をのしのし歩いた

―――そうか、敗戦時、彼女は19歳、たしかに「一番きれいだったとき」だ。戦後生まれのわたしが歴史学に目覚めたのも、19歳。大学で教えを受けた先生(男性ばかり)たちは、敗戦時には15歳から20歳前後で、彼らが戦後、日本の歴史学の復興を目指して奮闘し、その教えを受けたことで今の「わたし」があることに気付きました。この詩人は、自分=女性を読み込むだけでなく、「歴史」を「詩」に読み込んでいると知ったのです。それが、彼女の詩集を集めるきっかけとなりました。

詩人茨木のり子への傾倒は、単著として初めて著した『国訴と百姓一揆の研究』(校倉書房、1992)のあとがきで「最上川岸」を引いていることにも表れていますが、さらなるインパクトが待っていました。同年に出版された文集『ハングルへの旅』(第2刷、初刷は1986年)との出会いです。戦後復興した歴史学、とくに日本史学が1980年代に入り、欧米との比較でなく、東アジア諸国との共時性に座標軸を移そうとしていたその瞬間と、『ハングルへの旅』は共鳴し、わたしの魂を揺さぶったのです。その後、自分の目の前に、理解しがたい何かがあれば、一度、「茨木のり子に聞いてみよう」と考えるようになりました。

『ハングルへの旅』の末尾に、尹東柱(ユン・ドンジュン)の詩「空と風と星と詩」が引かれていますが、この詩を含む一文が、1996年版高等学校国語教科書『新編現代文』(筑摩書房)に掲載されました。これまた「自分の感受性くらい」と同様、教科書を通じて、世に尹東柱を知らしめる大きな働きをしたのです。

じつは、この教科書にわたしの小文も掲載されています。

「女性史とことば」と題する一篇ですが、ここにも韓国体験が前提としてあります。再び、三度、わたしの魂は彼女の作品と共振したのです。20年余も歳の差がありながら。 したがって2006年2月17日の彼女の死は、ショックでした。母でも姉でも学友でもないにも関わらず、大きな衝撃を受けました。それから8年後の2014年の初夏、都内の世田谷文学館で「茨木のり子展」が開催されました。

その年4月1日にわたしは、兵庫県立歴史博物館長に就任していますが、上京の機会があった5月のある日、用務を済ませるとすぐに世田谷文学館に直行しました。憧れの彼女と出会うために。

コロナウイルス禍によって気付かされた、詩人茨木のり子さんへの想いです。