館長ブログ

2025年9月21日

石川県立歴史博物館の夏期特別展「未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財」から学ぶ

8月24日、話題となっていた石川県立歴史博物館の令和7年度夏季特別展「未来へつなぐ―能登半島地震とレスキュー文化財」を見てきました。大規模自然災害からわずか1年半で、それについて総合的に展示することは、都道府県立の歴史系博物館として、おそらく日本ではじめての取り組みだと思います。この短い期間で、展示を行われたことは、頭が下がるばかりです。

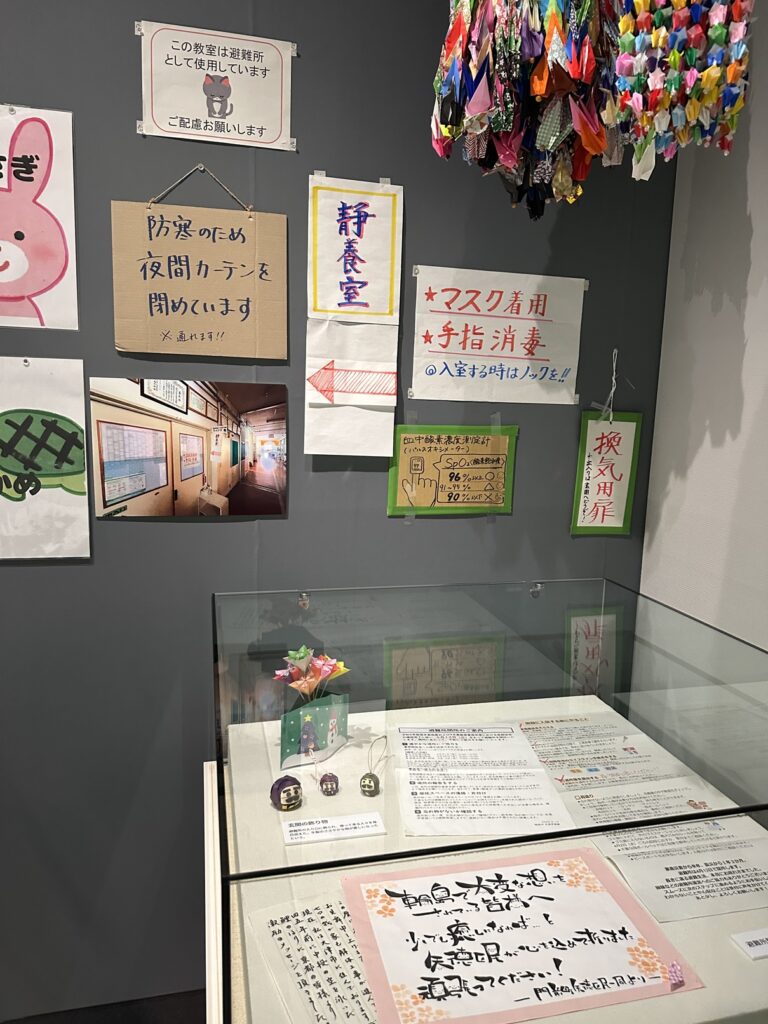

各地でレスキューされた多様な地域文化遺産に止まらず、能登半島地震後のコミュニティの状況を伝える写真や映像、避難所の壁新聞や段ボールの寝台等も展示されており、これらの震災関係の展示物は、博物館資料として保存されるとのことでした。

大規模災害時の地域歴史遺産保全活動では、地域の方の信頼をしっかり得られるかどうかが、極めて重要なのですが、展示からは、それが十分に出来ていることが窺え、感心させられました。歴史博物館には能登出身の学芸員もおられ、地元との連携を進められていたとお伺いして、なるほどと思いました。

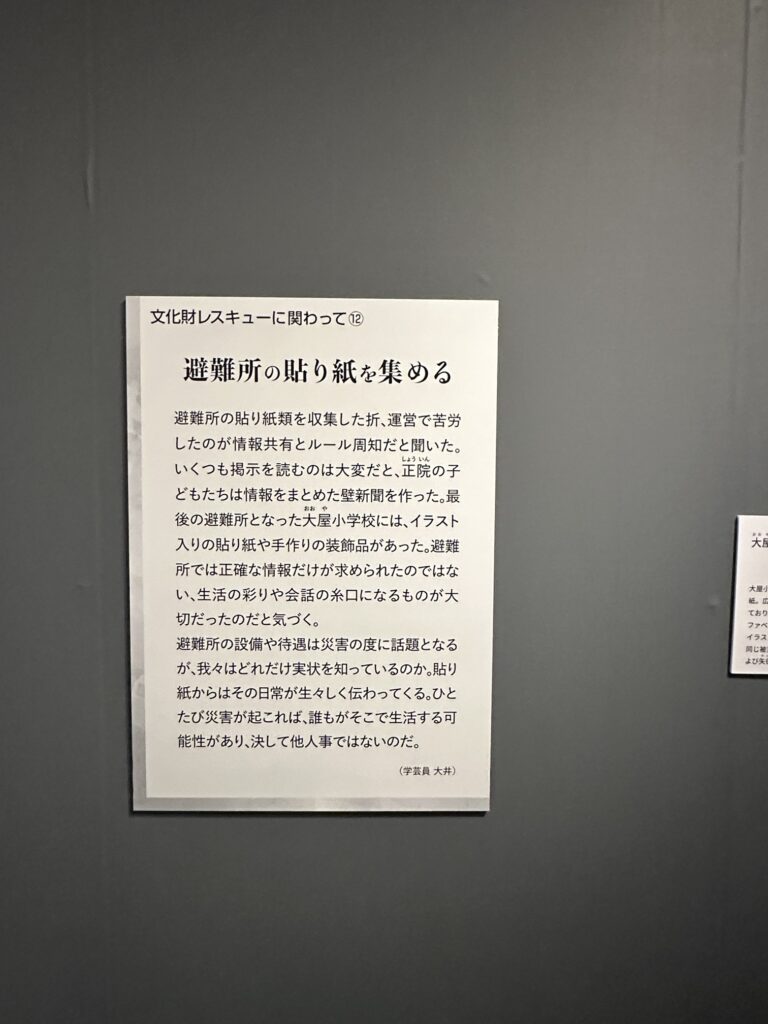

興味深かったのは活動に参加された学芸員の方々一人一人の思いが、名前入りで展示されているところです。たとえば「被災地に初めて入る」というキャプションでは、発災一ヶ月後、現地の方からの依頼で学芸員3名がはじめて被災地に入った時のことが次のように記されています。

どんな言葉をお掛けすればいいのか戸惑いつつ依頼者宅に向かった。ご家族や親戚の方5、6人が迎えに出てこられた。笑顔が目に入った。少し安堵した。災いの只中にいながらも、県への貢献を考えておられる。その思いを真摯に受け止め、どう将来に活かすべきか。当館の本格的な救済活動はこんな出会いと模索から始まった。(学芸員 大門)

これによって、展示を見る側からも地域歴史文化遺産のレスキュー活動が身近なものと感じられますし、目の前に展示されている資料が、地域の人々と歴史文化関係者の努力によって、地域の歴史遺産になっていくことも、強く印象づけられていました。地域歴史遺産についての考え方を多くの方に知ってもらうという点でも、優れた取り組みにもなっています。

この展示にあらわれているように、石川県立歴史博物館の活動は、今後の大規模自然災害時の都道府県立博物館のモデルとなる、学ぶべき点が多いものです。その点で、全国の博物館に対して大切なメッセージを送るものにもなっています。今後予想される南海トラフ地震等の大規模自然災害の際、兵庫県立歴史博物館ではどのように活動を進めたらよいのだろうか、現地で活動する歴史資料ネットワーク等のボランティアと博物館の関係など、帰りの新幹線の中で、色々と考えました。

11月20日に大阪で行われる第73回全国博物館大会分科会2「ネットワークと博物館の持続可能性」で、石川県立歴史博物館見学で考えたことも含め「大規模自然災害対応にみる博物館ネットワークの重要性」というテーマで報告を行い、この課題を深めたいと考えています。

学芸員のキャプション

避難所資料の展示