学芸員コラム

2018年10月15日

第103回:斎藤畸庵 城崎生まれの旅の画家

斎藤畸庵(さいとうきあん)という画家がいることをご存知でしょうか?

全国的に名が知られる画家、というわけではありませんが、その描く世界は実に魅力的です。今回は兵庫県ゆかりのこの画家を紹介したいと思います。

斎藤畸庵(1805~1883)は、幕末から明治を生きた城崎生まれの画家です。没後に刊行された著書『薄游漫載』所載の伝記によると、彼は弱冠にして文人画の大家・中林竹洞(1776~1853)に画を学んだのち、四国、九州へと赴いてさまざまな勝景を目にするとともに、豊後の収集家のもとで多くの中国絵画に触れることにより、画技に磨きをかけました。晩年は東京へ移住して絵画制作に励み、彼が描いた「耶馬溪図巻」は宮廷に献上されるという栄誉にあずかりました。そして明治16年(1883)、甲州への旅路で客舎にて没しました。

兵庫県と畸庵との関係についてよく知られているのは、彼が但馬・城崎の出身であるということです。実際、現在確認されている畸庵の作品の多くは但馬に伝来しています。しかしながら、彼の絵画制作の拠点は、但馬のみにとどまらなかったようです。日本画家であり、青年時代に播州を遊歴した橋本関雪(1883~1945)は、その随筆において、畸庵が播州の素封家宅に滞留して絵画制作にあたったことなどを記しています。また、先ほど紹介した畸庵の略伝にも、この地に畸庵の作品が多く伝来すると記されており、かつては播磨でも畸庵の作品が見られたようです。

畸庵は旅を好んだようで、その生涯の中でさまざまな景勝地に足を運んでいます。明石の江井ヶ島をはじめ、九州の耶馬渓、阿蘇、彦山など。これは単なる旅行好き、山好きということにとどまらず、彼にとって山水画を描くうえで必要な行為でした。というのも、『薄游漫載』に自ら述べるところによると、畸庵は、山というものは、遠くから望み、またその峰によじ登り、しかるのち初めてその奇観を描きうるのだ、という信念を持っていたようなのです。

山水を描くため、時に険しい山々に登ることも辞さない畸庵。彼が山水画を得意としたことはいうまでもありません。そんな畸庵について、関雪の随筆には、関雪が聞いたという次のようなエピソードが紹介されており、畸庵の「山水画好き」に思わず微笑んでしまいます。

ある人が自分の干支にちなんで、畸庵にうさぎの絵を所望しました。

やがて完成した絵は…やはり畸庵お得意の山水画。その人が、

「先生、うさぎの絵をお願いしたのに。」

と不平を漏らすと、畸庵は平然とこう答えたそうです。

「これだけの深山であれば、うさぎもいのししもいるだろう。」

畸庵が描いたのは山水画で、もちろんうさぎやいのししが点景として小さく描き込まれていた、というわけではないでしょう。この逸話で語られる畸庵の返答は、単なる屁理屈なのかもしれません。しかしながら、山水画に描かれた世界に入り込み、心遊ばせる時、私たちはそこに描かれていないもの、例えばその世界の季節、温度や湿度、川のせせらぎなどを想像して楽しむことができます。その意味では、畸庵が言ったと伝わるように、描かれた深山にうさぎやいのししといった動物の気配を探してみるのも面白いかもしれません。

最後に、当館所蔵の畸庵作品を2点、鑑賞してみましょう。

うさぎやいのししの気配を感じることは難しいかもしれませんが、清澄な雰囲気に心癒やされたり、あるいは春の野に季節の気配を探しに出かけたりする楽しみを味わっていただけたら幸いです。

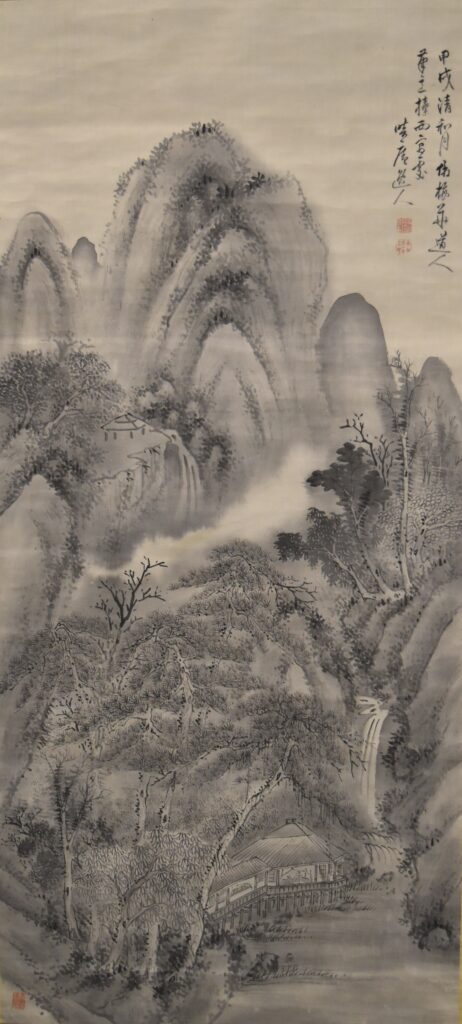

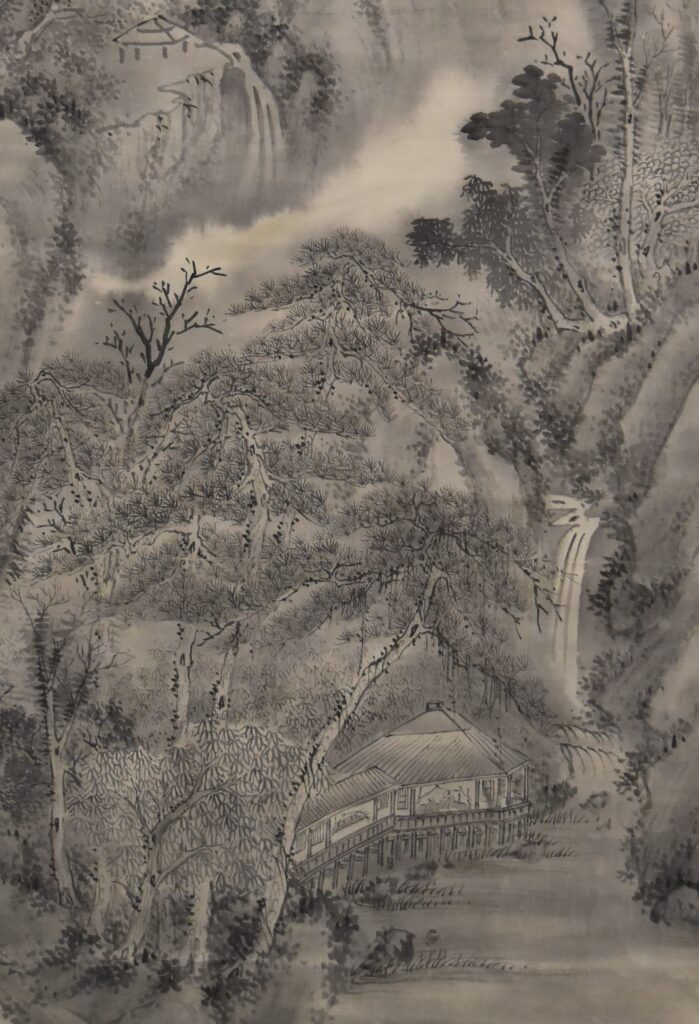

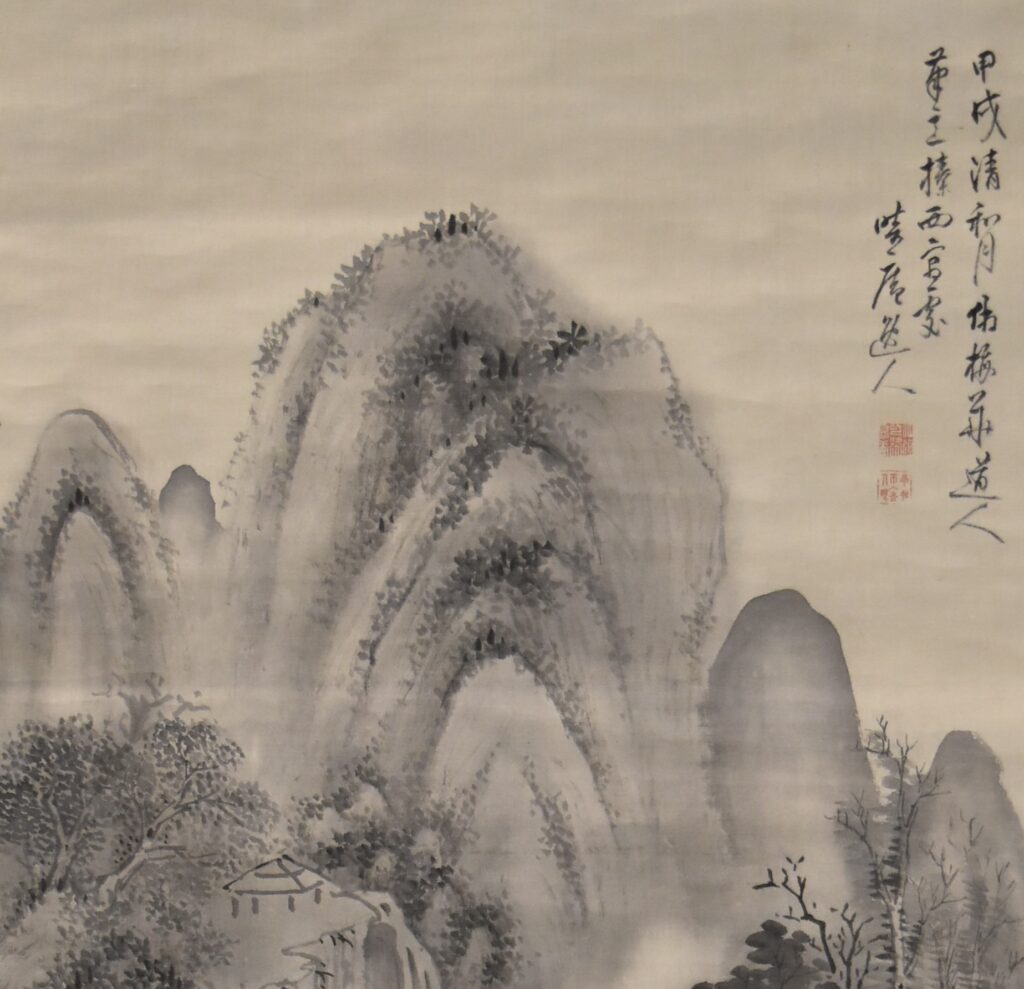

1点目は、水墨の山水図です。

細部を見ていきましょう。

生い茂る松の陰に小さな庵があります。

あるいは背後の滝の音に耳を傾けているのでしょうか。

山間から沸き立つ雲が、墨のぼかしを活かして柔らかく表現されています。

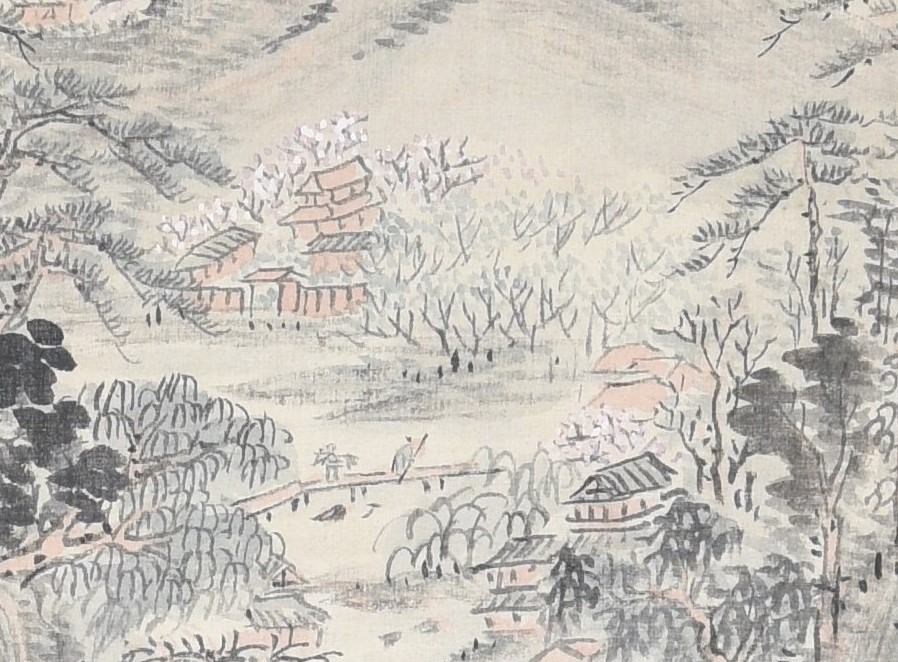

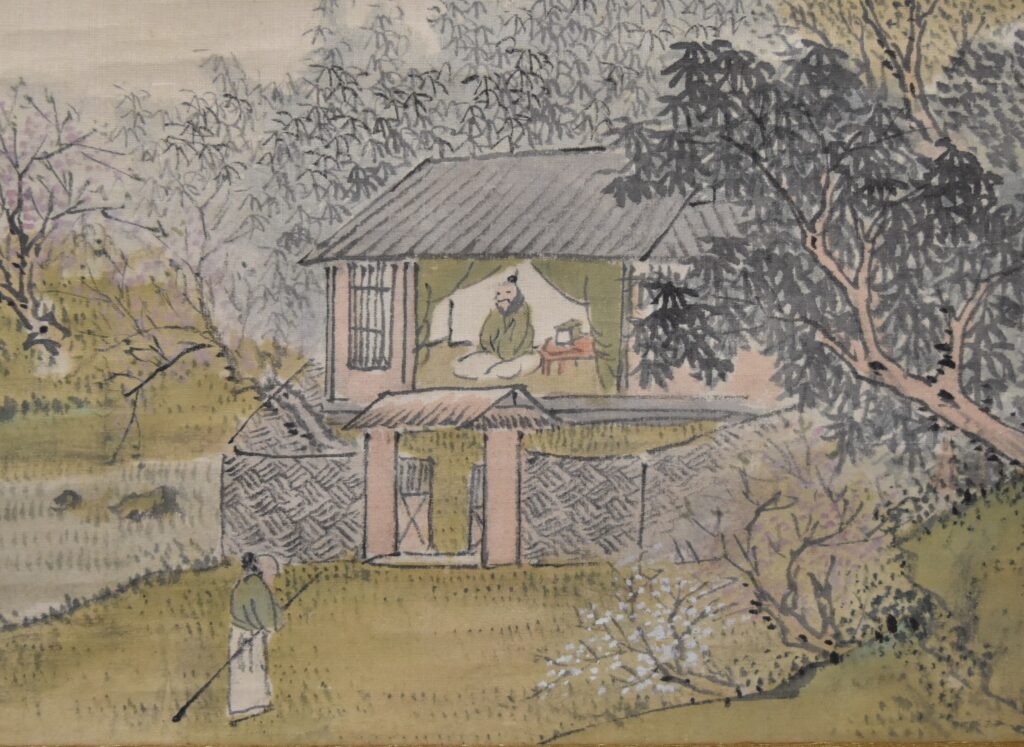

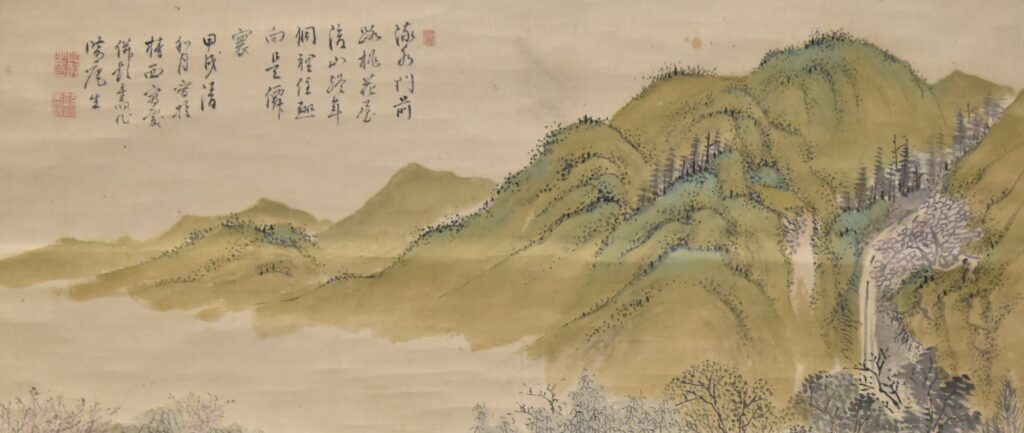

2点目は淡彩が施された山水図です。

細部を見ていきましょう。

家の中では、主人が客の来訪を待っているようです。

右上の漢詩は畸庵自身によるもので、描かれた景色を仙人の世界にたとえています。

【参考】

斉藤畸庵『薄游漫載』1913年

橋本関雪『白沙村人随筆』中央公論社、1957年