学芸員コラム

2020年3月15日

第119回春の厳島に遊ぶ

現在、当館の歴史工房の一角では、「江戸時代の屏風絵」と題して、狩野派の《四季花鳥図屏風》を展示しています。すでに終了した前半期は、勢いよく流れ落ちる滝の表現が印象的な左隻を展示していました。この屏風は、当館の「みんなの家」で行われる着付け体験の際に引き出される背景スクリーンの絵柄になっていることもあり、どこかで見たことがあると感じた方もいるのではないでしょうか。

実は、この背景スクリーンにはいくつかバリエーションがあるのですが、厳島神社が描かれたこの絵柄をご存知の方は少ないのではないでしょうか

そこで今回は、この絵柄のもとになっている《厳島参詣図屏風》(江戸時代中期、当館蔵)についておはなしします。

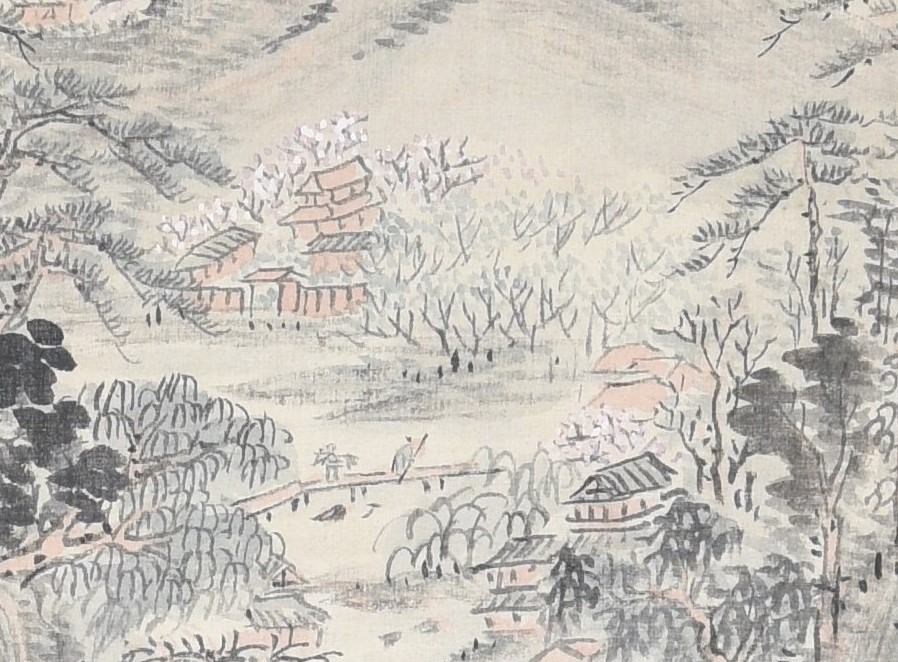

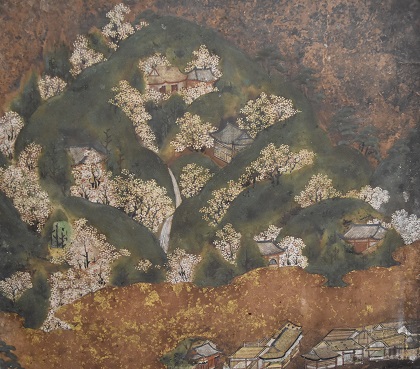

屏風としては小ぶりの、タテ1メートル足らずの画面いっぱいに、厳島(宮島)が描かれています。中央に描かれるのが厳島神社。神社の前方には水上の大鳥居が立ち、背後には弥山がそびえます。

向かって右手の海上にはなんと、南蛮船が描かれています。

この作品が描かれた頃にはすでに日本は鎖国しており、南蛮船が入港する光景は、実際には見られなかったと考えられます。つまり、この南蛮船は「絵そらごと」。かつて異国の珍しい文物をもたらした南蛮船は、文化的な繁栄のイメージとして、あるいは商人に富をもたらす吉祥的なイメージとして描かれたのかもしれません。

ところで、厳島は、不老不死の仙人が住むという蓬莱山に見立てられることがありました。この作品に蓬莱山を直接連想させるモチーフが描かれているというわけではありませんが、島内のいたるところで満開となる桜が、仙境にたとえられる厳島にふさわしい、楽園的な雰囲気を画面に添えています。

新型コロナウイルスの影響で閉塞的な空気がただよう昨今ですが、せめて絵のなかで、春の厳島に遊ぶ開放的な気分を少し感じていただければ幸いです。

〈参考文献〉

・成澤勝嗣「近世初期風俗画の変貌」『日本美術全集』15、1991年

・知念理「厳島図の振幅―広島県立美術館本の位置づけをめぐって―」『広島県立美術館 研究紀要』4、2000年