学芸員コラム

2025年3月19日

珍しい源平合戦図屏風―源頼朝挙兵直後の戦いを描く―

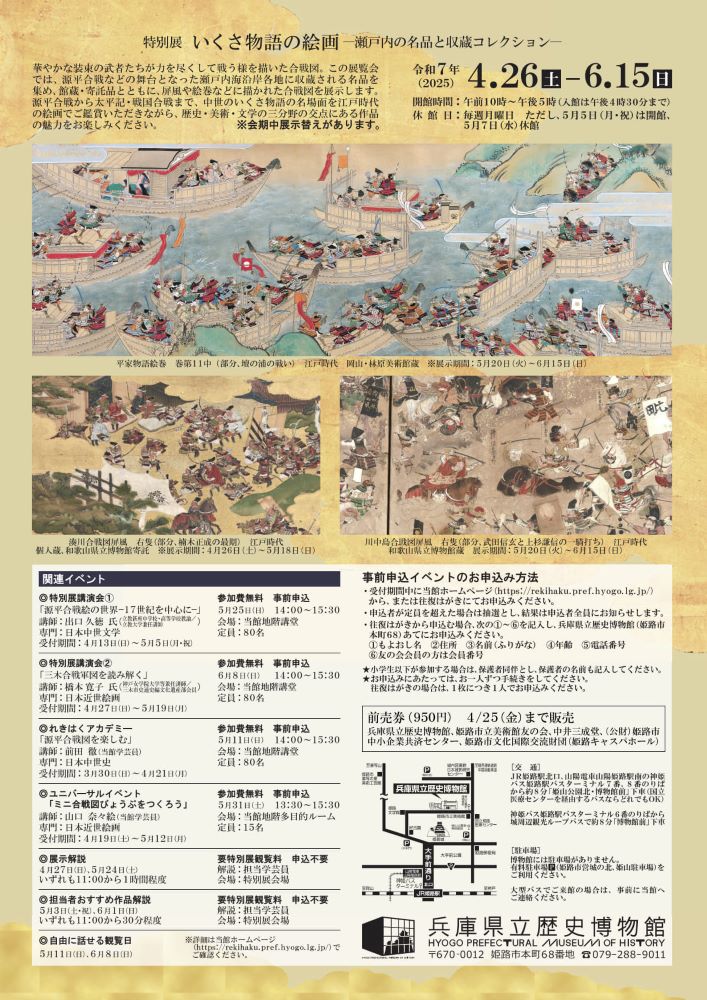

この作品は、12世紀後期のいわゆる源平合戦(治承・寿永の内乱)の中で、その初期に発生した相模国(神奈川県)三浦半島での戦いを描くものです。合戦から400年以上経った江戸時代前期(17世紀)の作品ですが、軍記物語『源平盛衰記』(以下『盛衰記』)の記述に沿って、戦いの中で生まれた小さな物語たちが画面全体にちりばめられています。

治承4年(1180)8月、源頼朝は、平家打倒を目指して伊豆(静岡県)で挙兵しました。しかし、同月23日の石橋山(小田原市)の戦いで、相模の武士大庭景親(おおばかげちか)が率いる平家方に大敗してしまいました。

この戦いで、相模の三浦一族は伊豆の頼朝に合流しようと進軍していたものの、石橋山の戦いに間に合わず、敗戦の報せを聞いて本拠の三浦半島へ帰ろうとします。しかし、翌24日、鎌倉(鎌倉市)の由比ヶ浜(ゆいがはま)を通過し、東端の小坪(こつぼ)坂(逗子市)を登ろうとするあたりで、畠山重忠(はたけやましげただ)率いる武蔵(埼玉県・東京都・神奈川県東北部)の軍勢に後方から迫られ、戦いとなりました。畠山重忠はこの後頼朝に仕えて重用されるようになりますが、この戦いの時点ではいまだ平家方に従っていました。

屏風はこの三浦・畠山両者の戦いを描いています。数多くある源平合戦図屏風のなかでも、東国を舞台とした合戦を描く作例は珍しいものです。また描写は『盛衰記』に基づいていますが、これもやはり珍しいです。一般的な『平家物語』では、この合戦の部分は省略されているためです。

屏風の画面は中央の山並みと金雲で大きく上段と下段に分けられ、下段には小坪坂から鎌倉の由比ヶ浜に戻った三浦勢が、畠山勢と戦う様が描かれています。三浦一族の若武者和田義茂(わだよしもち)が縦横無尽に敵を討ち取る姿が異時同図で描かれます。

由比ヶ浜で敗れた重忠でしたが、2日後の26日、体勢を立て直して三浦一族の本拠地衣笠城(横須賀市)を包囲しました。屏風の上段はこの衣笠城(横須賀市)での戦いが描かれています。

衣笠城内では、馬にまたがり出撃しようとして、嫡男の三浦義澄(よしずみ)に引き留められる三浦義明(よしあき)が描かれています。『盛衰記』は義明を79才としています。本作の義明は、揉烏帽子(もみえぼし)に白い直垂(ひたたれ)、白髪・白髭の老人姿で描かれており、『盛衰記』の義明の装束描写とよく対応しています。

この戦いで三浦一族は敗れます。鎌倉幕府の公式歴史書である『吾妻鏡』では、義明は頼朝挙兵の報せを聞いて、「代々の家来として、今幸いにも源氏の血筋が再興される時に出会うことができた」と喜び、またこの戦いに敗れて一族が衣笠城を脱出する際には、老齢で足手まといになるとして一人城に残って討死した、と描かれています。

三浦一族は船で対岸の安房(千葉県南部)へ逃れました。そこで伊豆から逃れてきた源頼朝と再会することになります。この後、頼朝は房総半島の上総氏・千葉氏の支援を取り付けることに成功して一気に復活、鎌倉に入って関東の武士たちを束ねていくことになります。この屏風には、安房沖の海上での頼朝と三浦一族との再会場面までが描かれています。

さて、この物語は大筋では事実を反映していますが、どこからが脚色なのか、と考えはじめるとなかなか難しくなります。そうした問題はひとまずおいて、この戦いの物語から読み取れる主題を拾ってみましょう。和田義茂ら武者の「武勇」、三浦義明らの「忠義」、そして源頼朝が敗戦の苦境から復活する「苦難と再興」といったものが浮かんできます。いずれも江戸時代の武士たちが好みそうなテーマです。近年、この屏風の注文主については、紀州藩徳川家の家老三浦家など、三浦一族の末裔の中に比定できるのではないかと指摘されるようになっています。江戸時代の人々が合戦図に何を求めたのか、あれこれ幅広く考えていく中での一素材にもなりそうな作品です。

参考文献:

- 前田徹「〔資料紹介〕当館蔵 源平合戦図屏風(三浦・畠山合戦図)」(兵庫県立歴史博物館紀要『塵界』21、2010年)

- 高橋秀樹「兵庫県立歴史博物館所蔵『源平合戦図屏風』(三浦・畠山合戦図)について」(『三浦一族研究』23、2019年)

※ この作品は、4月26日(土)から、兵庫県立歴史博物館特別展「いくさ物語の絵画―瀬戸内の名品と収蔵コレクション―」で展示します。保元・平治の乱、源平合戦から戦国合戦まで、数々の瀬戸内の名品たちと合わせて、是非お楽しみください。

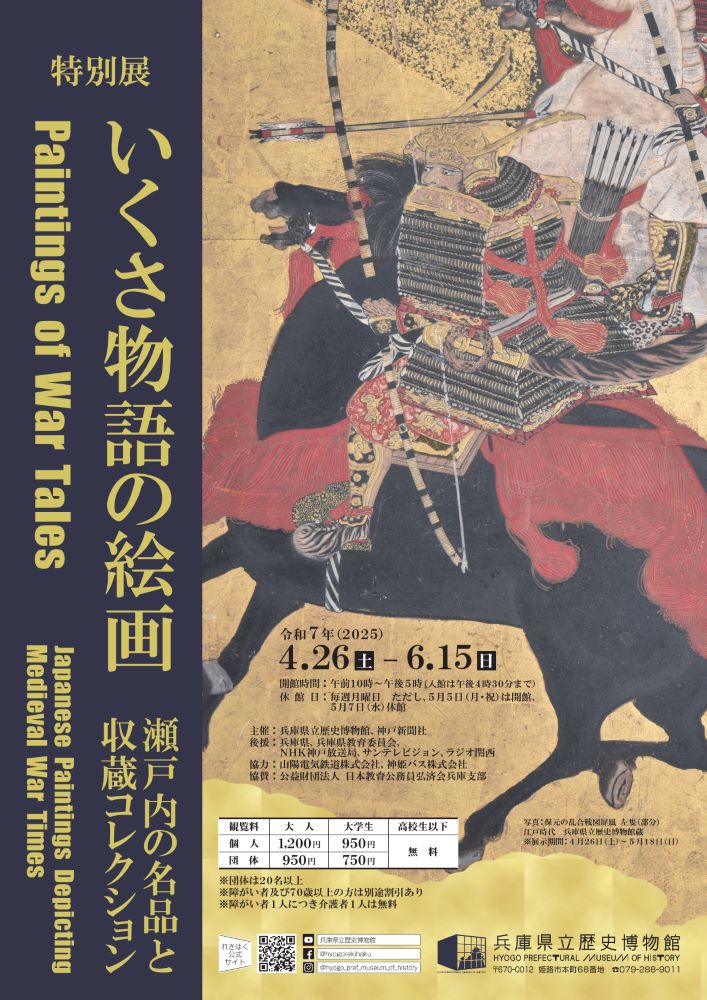

特別展「いくさ物語の絵画―瀬戸内の名品と収蔵コレクション―」

- 会期 4月26日(土)~6月15日(日)

- 開館時間 10~17時(入館は16時半まで)

- 休館日 月曜日、および5月7日(5月5日〔月・祝〕は開館)