研究員のブログ

2020年6月3日

研究員のリレートーク

研究員のリレートーク 第3回 -『播磨国風土記』研究班から-「ウミガメと古代の海人」

研究コーディネーターの坂江渉です。2015(平成27)年の開設以来、『播磨国風土記』研究班に属しながら、研究室全体のコーディネーター役をつとめています。研究班では、『風土記』のほか、淡路島日本遺産委員会と連携して、古代の淡路島や大阪湾岸の海人(海部)の歴史も調査研究しています。各地の現地踏査をしていくうちに、一つ気づいた点は、海人の推定居住地と、ウミガメの上陸・産卵する地域、あるいはかつての上陸・産卵の痕跡が残る地域とが、重なるところが少なくないことです。

たとえば兵庫県内でいうと、現在の神戸・阪神間の大阪湾岸や明石海峡付近には、奈良時代、倭直系の海人が住んでいました(『続日本紀』神護景雲3年条)。なかでも明石海峡を望む播磨国明石郡には、この辺りの海人の信仰拠点だと考えられる「海神社三座」という式内社もありました(現在は神戸市垂水区のJR垂水駅の南側に鎮座)。

聞き取り調査によると、海神社の前は昭和30年頃まで砂浜が広がっており、ウミガメが産卵する光景がしばしば目撃されたようです。またここから東約10km付近の長田漁港前の蛭子神社境内には、昭和19年建立の「大海亀之霊」と刻まれる石碑があります(写真①参照)。その近くの砂浜の海辺には、定期的にウミガメが産卵する場所がありました。この「大海亀之霊」の石碑は、漂着したウミガメの死骸を祀るために建てられたようです。

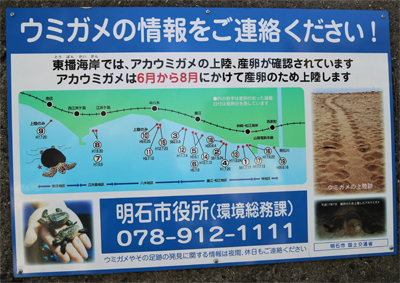

一方、現在の明石川河口部の西側の林崎海岸に行くと、コンクリート護岸の北側に、写真②のようなプレートが貼られています。明石市役所からの、産卵目撃情報の提供の呼びかけです。このような呼びかけがなされるほど、林崎~松江~藤江~江井ヶ島あたりの海岸線は、今でも2、3年おきにアカウミガメが上陸・産卵を繰り返す場所となっています。

古代の淡路島に眼を向けると、『日本書紀』に「淡路御原の海人」「淡路野島の海人」「淡路の海人」などと出てくるように(応神天皇22年条、仁徳天皇即位前紀、履中天皇即位前紀)、島内全体にわたって海人がいました。このうち「御原の海人」に関連して、旧淡路国三原郡にあたる、現在の南あわじ市には、「阿万町」という地名が現存しています。

この淡路島で、ウミガメが産卵地として知られているのは、洲本市由良成ヶ島の砂嘴の砂浜です(写真③参照)。地元では有志によって、この浜辺へのゴミ・漂着物の美化運動がすすめられています。そのなかで夏場の夜に、アカウミガメの上陸・産卵が知られるようになりました。また古代の「御原の海人」の居住地と考えられる、南あわじ市の「阿万町」の砂浜に行くと、やはり当地とウミガメとの関わりを示す「亀神社」「寿亀塚」「御亀塚」の石碑を確認できます(写真④⑤参照)。

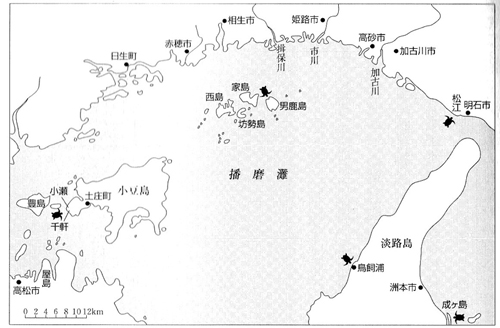

このように古代の海人の推定居住地域と、ウミガメの上陸・産卵地は、重なり合うことが多く(地図参照)、わたくしはその理由が、この地域の海人の特質と密接不可分に関わっていると考えています。

「あま」というと、NHKドラマ「あまちゃん」にでてきたような、海に潜って貝類を採る「海女」の姿を思い浮かべます。しかし古代の史料には、むしろ男性のあま(=海士)がたくさん登場します。彼らは、新鮮な魚介類や飲み水を大王(天皇)に調達・貢納することもありましたが、とくに大阪湾岸や淡路島の海人は、優れた舟運力と軍事力をもって、ヤマト政権の対外交通や戦争をささえる任務に就くことが多かったようです。

そのような彼らにとって、多数の木造の舟が安全に停泊できるミナトの確保が重要課題になります。大河川の河口部において形成される干潟やラグーン状の水域は、その根拠地のミナトとして、最適の地になったはずです。そのような場所では、沿岸漂砂によって何層もの砂州列や砂嘴ができ、それらが風よけや潮待ちの場所となりました。砂州上にはやがてパイオニア植物といわれる松の木が根を張り、白砂青松の景観ができて行きました。そのような所へ、ウミガメが上陸・産卵に訪れるのは当然といえると思われます。現在の大阪湾岸や淡路島において、ウミガメと古代の海人とのつながりができたのは、このようなことが関わっていたと考えられます。

712年に編まれた『古事記』中巻の冒頭には、倭直らの先祖、「槁根津日子」をめぐる伝承が載せられています。後に初代の天皇として即位する「カムヤマトイハレビコ」一行の船が、「速吸門」(明石海峡)にさしかかった時、槁根津日子は、ウミガメの背に乗って釣りをしつつ現れたと書かれています。

これは史実ではなく、あくまで伝承の部類ですが、今年3月に刊行された『ひょうご歴史研究室紀要』第5号の拙論では、そこから海人のどんな習俗・生業のあり方を読みとれるかについて書きました。また今まで不問に付していた、槁根津日子の名称のいわれや、「打ち羽挙り来る」という所作についても検討を加えました。ご一読頂ければ幸いです。