3月16日に開会した特別展「首里城と琉球王国」展が、12日に終了しました。期間中、10,000人を超える観覧者があり、寄せられたアンケートも約1,000枚に及びます。当館では、どの展覧会でも事業企画課が丹念に整理し、年度末の『館報』に載せていますが、回収されたアンケートを読むのがわたしの一つの仕事でもあり、楽しみでもあります。

その詳細を記す余裕がありませんが、「圧倒される展示物、実際に行ってみたい」・「首里城再建の時には必ず行こうと思いました」などと、この度の展示が、観覧者を現地に誘う効果があったことをとくに嬉しく思います。

さて、わたしにとって最初に出会った沖縄は、青い海でも首里城でもありませんでした。昭和46(1971)年の京都で、伊是名島生まれの高良倉吉という学生との出会いが沖縄との出会いでした。しかも沖縄が「異国」であることを知ったのですから、カルチャーショックは小さくありませんでした。互いに20歳代のはじめ、向学心に燃えていました。

翌年春、彼は祖国沖縄に帰り、5月15日、沖縄の本土復帰が実現します。その後わたしたちに、南国の地・沖縄に自由に行ける機会が訪れたのです。そこには終戦後26年もの間、サンフランシスコ講和条約の下で、離島も含め沖縄県が米軍の統治下にあった、という厳然たる事実があります。

その意味で、琉球・沖縄の近現代史におけるアメリカの位置の大きさは、本土の比ではありません。米軍基地の多さを考えるとき、それは返還後の現在も変わっていないと言えるでしょう。そこで「琉球・沖縄とアメリカ」という問いが生まれます。

特別展「首里城と琉球王国」展では、恒例の館長対談が珍しく初日に設定されていました。しかも鼎談の相手に、県参与石原憲一郎氏と並んで旧友の高良倉吉氏を招くという企画で、わたしも大いに楽しみにしていたのですが、直前に不慮の事故で高良氏が出席できなくなりました。一番残念だったのは彼自身だと、電話口で釈明するその話しぶりを聞いて理解しましたが、さすがに慌てました。

幸い、開会式に沖縄県立博物館・美術館の里井洋一館長が列席される予定だったので、急遽、ピンチヒッターを勤めていただくことで、充実した鼎談を無事、終えることができました。あらためて御礼申し上げます(なおその後、高良氏も回復され、首里城復元の仕事に復帰されているとのことです)。

鼎談を盛り上げた背景にはもう一つ、思いもかけないビッグニュースがありました。それは15日に沖縄県から発表された、琉球王の肖像画「御後絵」のアメリカからの返還でした。この報道は、瞬く間に日本中を駆け巡り、余韻はいまも続いています。博物館でもその後、沖縄県教育庁文化財課の協力を得て、カラー写真を展示しました。写真展示されている白黒の「御後絵」と比べると、色鮮やかさに目を奪われ、これぞ琉球王朝の傑作と思われます。

それにしてもこの「御後絵」、戦勝国アメリカから出てきたことについては考えさせられます。太平洋戦争末期、沖縄は米軍の艦砲射撃と地上戦で、首里や那覇などを中心に甚大な被害を受けたことはよく知られていますが、その後、米軍の兵士を通じて文化財が略奪されていたことを、返還された「御後絵」は物語っているのです。

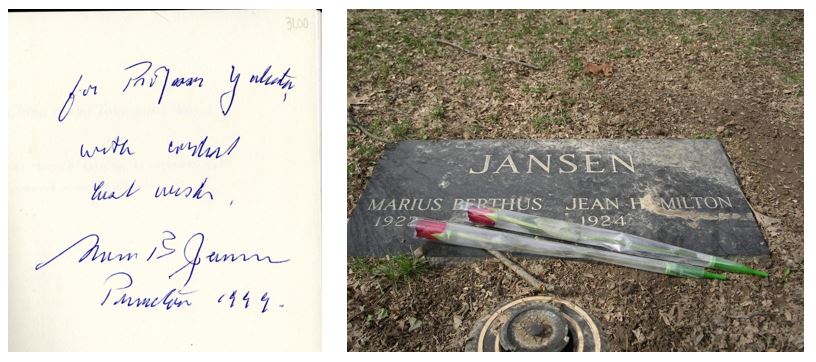

その事実に対し、ここに友好的な返還の事例を紹介します。そこにはわたし自身のアメリカ遊学という経歴が伏在しています。1999年4月から2000年3月の間、わたしたち夫妻は念願かなってアメリカ滞在を経験しています。その背景には、恩師大庭脩先生とプリンストン大学マリウス・ジャンセン先生との研究を通じた長年の友誼があります。そのお蔭で、学生・院生時代に真剣に学んだアメリカの「近代化」論の代表的論者であったジャンセン先生のプリンストンに行きたい、という私の願いが実現したのです。写真は、その機縁を得る場となったMIHO MUSEUMでの両雄の姿です。

1922年生まれのジャンセン先生と27年生まれの大庭先生は、ともにアジア・太平洋戦争を兵士として体験しています。幸い、生き残られたことでその後、日米の歴史学に大きな足跡を残し、戦後生まれのわたしたちは、国籍を超えてそれを共有することができました。それは、わたし自身の歴史研究者としての足跡に関わることとして小著『日本近世史の可能性』(校倉書房、2005)に記していますが、ここに紹介する逸話は、そこに収められていません。

じつはジャンセン先生、1945年8月(日時不明)、灰塵と化した那覇に米兵として上陸しています。「上陸したのは那覇港であったが、木製のドックが一つ残っているだけで、それ以上の施設があった記憶はない。」と書かれています。

「わたしは少数の海軍将校で構成された小グループの管理下に配属された。民政は海軍の担当であった」と述べるように、本土決戦に備える米軍の下で、ジャンセン先生は民政を担当し、九州進攻用の大基地を建設するために住民の立ち退き交渉に当たっていたのです。そこで、「日本へ送られる前に一年間学んだ日本語」が役立ちました。

そこで彼は、現地沖縄の人々の肉声を聴きます。「占領者と被占領者という現実を考慮したにしても、沖縄の人々はもはや日本の支配下ではなくなったという安ど感を、公然と語ってくれた。日本の政府が沖縄の人々を無視して、運命のままに見捨てたという思いを強くしていたのである。捕虜になるよりは自決を選ぶことを奨励した恐ろしい政策についても多く語られた。」とあります。

その一方、彼はキャンプ地の瀬嵩村(名護市)で、一人の画家と親しくなります。当時のことで、「画材などなく、有り合わせの紙に全霊を傾けて絵筆を振るっていた」と記されています。その後、先生は横浜に配属となり、沖縄を去るのですが、その彼の下に一つの作品が送られてきました。その絵が、これです。

(公益財団法人沖縄協会提供)

「那覇港を描いた作品」とありますが、正確には「福州に向けて那覇港を出ていく進貢船」と題するもので、作者は山田真山。沖縄県立博物館・美術館の作家紹介によれば真山は、明治18(1885)年那覇市壺屋の生まれ。東京美術学校と北京芸徒学堂で彫刻と日本画を学び、昭和52(1977)年に92歳で亡くなっていますが、死の直前に、沖縄平和祈念像の原型を作成しています。翌年、立体堆錦像として完成され、摩文仁の沖縄平和祈念堂に設置されています。

その意味で真山は、沖縄を代表する芸術家といってよく、そんな彼とジャンセンは終戦直後、知遇を得たのです。当時先生23歳に対し、真山60歳。二人の間に、どういう会話が交わされたのか、想像を掻き立てられます。

ジャンセン先生は1999年3月、訪日の機会に夫人を伴い沖縄を訪れ、その作品を返還しています。54年ぶりの沖縄訪問でした。日本の友人たちの勧めで返還先を沖縄平和祈念堂にしたのですが、そこで先生は、真山その人について詳しく知ることとなったのです。

これらの経緯はジャンセン著『日本と東アジアの隣人―過去から未来へ―』(加藤幹雄訳、岩波書店、1999)に拠っていますが、口絵にその絵を載せ、「真山が本著の主題である東アジア世界を象徴するにいかにふさわしい人物であったか」と記されています。

わたしたちのプリンストン訪問の直前に、こういう出来事があったのですが、先生はさらに文化功労章が授与されることで同年、再度、訪日しています。帰国後の11月、関係者の間で祝賀会が開かれ、夫人とともに出席した先生に親しく話す機会を得ましたが、そこでも春の沖縄訪問の話題が上がっていました。

その翌年、先生は78歳で亡くなられました。願っていた墓碑に詣でる機会は、2007年3月、アメリカアジア学会に招かれたことで実現しました。ご健在であった夫人のジーンさんを介護施設に見舞い、その後、プリンストン郊外の墓地に出向き、バラの花束を捧げて祈りました。お礼のことばしか浮かばなかったのですが、大庭脩先生ととともに、戦争を渦中で体験した先学に出会うことで、その人柄と業績を通じて、「日本と東アジアの隣人」について学ぶことの大切さを教えられたのは、何物にも代えがたい学恩でした。